Tek Tanrılı Dinlerde Zeytin ve Zeytinyağı - Yahudi İnancı

29-11-2024

16:13

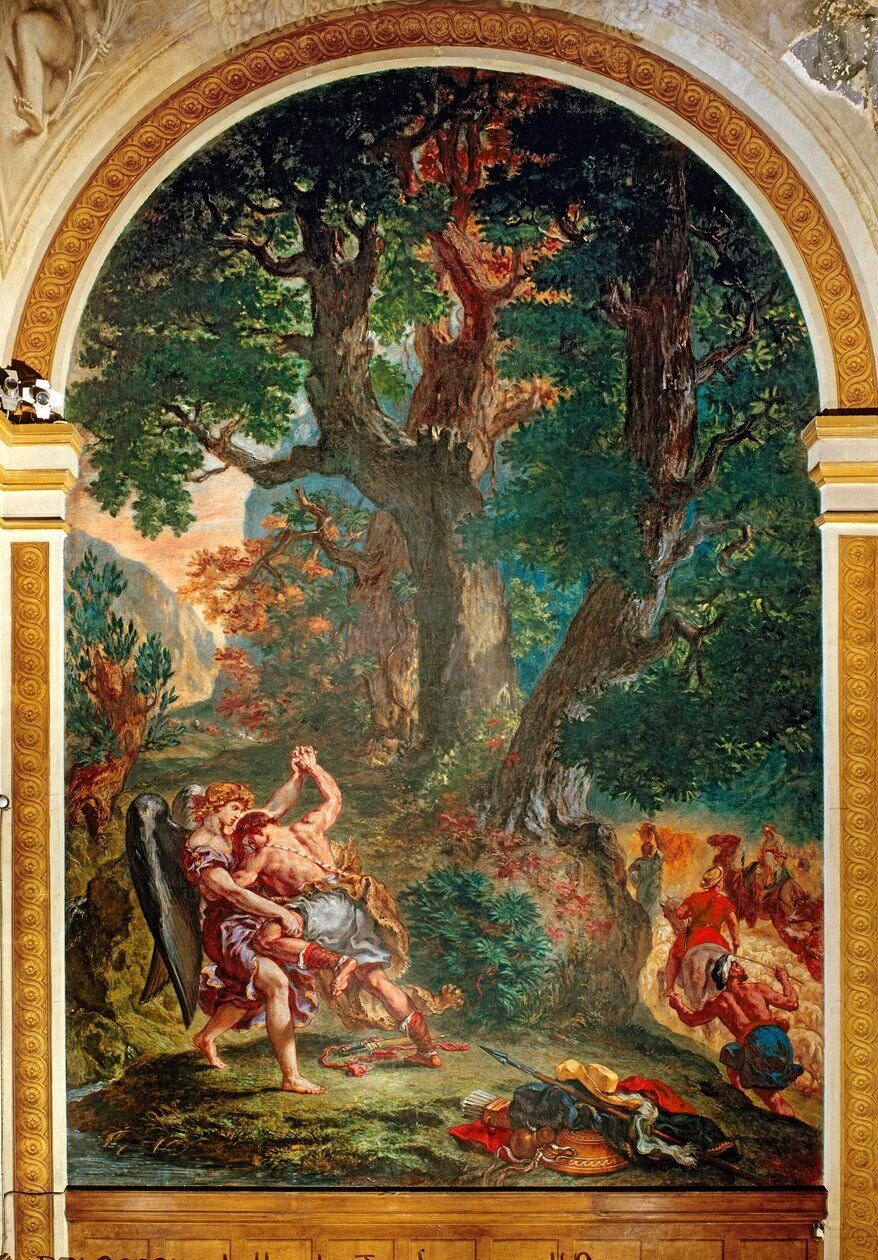

Melekle Güreşen Yakup, Eugene Delacroix, Yakup melekle güreşip kutsandıktan sonra, Yakup soyundan gelenlere İsrail (Melekle Güreşen, ya da Tanrıyı Gören) ismi verildiğine inanılır. Meleğin sağ eli Yakub'un sol uyluğunda tasvir edilmiş, hikayede güreş Yakub'un uyluğundan yaralanması ile biter. Ressamın bu güreş tasviri yönetmen Sally Potter tarafından "The Tango Lesson" filminin afişinde kullanılmıştır (kaynak).

İsrail yazını (literatürü; Tevrat ya da Eski Ahit) ortalama bin yıllık uzun bir süreyi kapsayan yazım süreci sonrasında, çağımıza değin iyi korunmuş bir biçimde ulaşabildi. Eski Ahit, özellikle Tekvin (Yaratılış) bölümü, bolca mitolojik hikaye içerir.

İsrail tarihinin başlangıcı, atalarının Kenan ülkesine (Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in bulunduğu coğrafya) göçleri ile başlar. Göçlerden ilki, eski kaynaklarda İbrahim’in önderliğinde “İbrani” ismi verilen halkların akınıdır. M.Ö. 1800’lü yıllarda gerçekleştiği düşünülmektedir. İkinci akın, ataları “İsrail” olarak da adlandırılan, Yakub’un önderliğinde gerçekleşen göçebe ya da yarı göçebe Arami'lerin hareketidir. Ataları olan İbrani'lerin yerleşiklerine yönelen üçüncü akın, M.Ö. 1300’lü yılların sonunda, uzun süre Mısır’da yerleşik olarak yaşadıktan sonra, Mısır’dan kaçan/göçen halklardır.

İsrail halkını oluşturan tüm bu göçmen halklar, Kenan adı verilen coğrafyaya girdiklerinde, Sami halkları ile karşılaştılar. Fenike olarak da bilinen bu bölge, günümüzün Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in Levant Bölgesi'nde yer alan, zaman zaman Mısır'a bağımlı olmuş, büyük ticaret ve inşaat projeleri ile zenginleşmiş, refah içerisinde yaşayan şehir devletlerin bulunduğu antik bir bölgeydi. Bölgedeki halklar tümüyle yerleşik olup tarım ekonomisine geçmişlerdi. En önde gelen tarım ürünü zeytindi. Yeni gelen göçmenler yerleşik halkların dinsel inançları ile karşılaştılar. Tarihi kaynaklar, yerleşik olanların tarımsal ayinleri ile mevsim şenliklerinin yeni gelenler tarafından zamanla benimsendiğini göstermektedir. Bu asimilasyon ya da kaynaşma bölge halklarının Babil Sürgünü’ne (M.Ö. 500-600) kadar devam etmiştir.

Eski Ahitte Tanrı, kökenleri kadim Mısır medeniyetine dayanan İsrailoğulları’na “zeytinyağı olan diyarlar” sözü vermiş, zeytin ağacı ve zeytinyağı kitap boyunca birçok metinde söz konusu edilmiştir. Zeytin ve ondan elde edilen yağ Tanrı'nın yarattığı, onun işareti olan bir semboldür. 23 ayette zeytin, 132 ayette zeytinyağı bahsi geçer.

Yaratılış/Başlangıç/Tekvin Kitabı

Bölüm 8:11; "Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı." Yaşam su ile sona erdirilmiş ve yeniden başlamıştır. Yaşamın ilk göstergesi zeytin ağacıdır, o coğrafya halklarının bilincinde ölümsüzlüğün sembolü olan zeytin ağacı tufana direnmiş, Tanrı ile insanlar arasındaki barış zeytin dalı ile sembolize edilmiştir.

Kitaptaki "kıyamet sonrası yenilenmiş dünya" söylemine göre, yeni dünyayı "meshedilmiş" (mesiyah, mesih; yağ ile ovulmuş) bir rahip kral/peygamber yönetecektir. "Yahve'nin (Rab, Tanrı) meshedilmiş kulu" ifadesi İbrani dinsel bilincinin bir unsurudur, o devirlerin zeytin tarımı ile zenginleşip büyüyen bir kent devleti yapısındaki monarşiler için bu kişinin "kral" olması doğaldır. "Yağla ovulmak" Tanrı tarafından seçilmiş olmanın işaretidir. Yaradılış 28:18 'de yer alan "Yakup'un Düşü" hikayesinde Yakup uyuduğu yere, Yaradılış 35:14 de ise Tanrı ile konuştuğu yere bir tapınak yapar, üzerine zeytinyağı döker.

Çok tanrılı pagan inançlarından kalma tüm tanrılar reddedilmiş, toplumu birarada tutmak amacıyla, her şeyin üzerinde, tek, mutlak ve sonsuz güce sahip bir tanrı bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Zeytinyağı, kitap boyunca, birden fazla bölümünde "kutsal" olanın göstergesi olan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Kitap boyunca zeytin ağacı ve meyvesi inananların zihnindeki kutsal yerini korumaya devam eder.

Mısır'dan Çıkış Kitabı

Kitap boyunca zeytinyağı tapınaktaki kandiller için kullanılacak kutsal bir yakıt, dini törenlerde kokulu ağaçlarla birlikte yakılan, tapınaktaki eşyaların ve tanrı için gerçekleştirilen ritüellerde gıda temelli sunuların kutsal kılınması için kullanılan bir nesnedir. Bölüm 25:6 ve 27:20'de Tanrı Musa'dan Buluşma Çadırı'nda (göç sırasında kullanılan seyyar tapınak) kandil yakıtı olarak zeytinyağı getirmesini ister; 35:28. mısrada "...kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler." ifadesi tapınakta yapılan ayinlerde kullanılan malzemelerin listesi gibidir. Bahsi geçen ifadelerdeki buhurun baharat kökenli mi yoksa ağaç kabuğu kökenli mi olduğu bilinmiyor. Ağaçlardan sızan, havayla temas edince donan, değişik kokuya sahip bir tür reçine olan “Mürrüsafi”nin (Myrrh) ile Boswellia Carterii bitkisinden elde edilen balsam gibi doğal bileşikler ısıtıldığında toksik etkileri de olan çok kuvvetli kokular yayar. Buhur yapımı için kullanılan bu bileşikler insanların vecde gelmesini ve inançların da kuvvetlenmesini sağlıyordu, rahipler ve halk bu sayede duaların daha çabuk göğe yükseleceğine inanıyorlardı. Anadolu'da sığla ağacının kabuğundan ortaya çıkan kokuya "buhur" adı verilir.

Bu bölümünün 30:24 kısımda zeytinyağının hammadde olarak kullanıldığı bir parfüm tarifi de vardır; "...Şu nadide baharatı al: 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250'şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış, 500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hinde zeytinyağı. Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek...". Mesh yağının anlatıldığı bu bölümün tümü incelendiğinde zeytinyağının vücuda sürülmek üzere kullanılacak bir parfüm/merhem (güzel kokulu kutsal mesh yağı) şeklinde anlatıldığı, bu mesh yağının tapınaktaki eşyalara da sürüleceği, böylece eşyaların da kutsal nitelik kazanacağı anlaşılır. Tanrı göç sırasında kullanılmak üzere yapılan çadır şeklindeki taşınabilir tapınaktaki kutsal eşyaların da bu yağ ile ovulmasını ister. Tapınaktaki nesnelerin yağla ovulması Mısır'dan göçen kavimlerin getirdiği bir kültür olabilir. Kadim zamanlarda yağlar ve merhemlerin ilk kullanım alanının dinsel ritüeller olduğu düşünülüyor. Merhemler tanrı heykellerinin önünde bulunan beyaz mermer kaplara konur, tapınaklardaki rahipler bunu parmaklarıyla alırlar ve heykele sürerler. Bu kapların en ünlüsü Mısır tanrıçası Bastet'in (Merhem Kavanozunun Kadını) Kahire müzesindeki alçı kozmetik kavanozudur (kaynak). Yağlanan heykelin daha parlak görünmesi tapınma mekanına hoş kokular salması ibadet edenlerin ruhsal durumlarına iyi geliyor olsa gerek.

Antik dönemlerde zeytinyağının parfüm yapımında kullanıldığına dair birçok arkeolojik bulgu mevcuttur. O devirlerdeki pagan inanışlarında ölülerin zeytinyağı ile birlikte ya da zeytinyağı ile ovularak gömülmesi ritüeli yaygındır. Bununla birlikte, Tevrat'a göre bu tarifle yapılan yağ sadece "kutsal kılmak" için kullanılacak, sıradan insanlar tarafından kullanılamayacaktır; "...İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır.". Bu yasak kitabın başka bölümlerinde de tekrarlanmıştır. Yağla ovulan kişi (rahip kral) ve tapınak eşyaları artık kutsaldır, fakat sıradan halkın zeytinyağını vücuduna sürmesi yasaktır. Yağın vücuda sürülmesinin yasaklanması, halkların bilincinde halen varlığını sürdüren geçmişteki atalarının bilincinde varolan çok tanrılı dinlerine dönme endişesinden kaynaklanıyor olabilir, ya da; o devirlerde zeytin ağacı tarımının çok yaygın olmadığı ve zeytinden yağ elde etme teknolojisinin gelişmediği düşünüldüğünde, çok az bulunan bir nesnenin sadece rahip kral ve tapınak için kullanılmasının yasa haline getirilmesi mantıklıdır.

Göç halinde olan bir halk için, elde etmesi zor, daha önce yerleşik yaşam sürdürdükleri antik Mısır'da kutsal olduğuna inanılan, orada bile ancak üst sınıf soyluların rahatça ulaşabildiği zeytinyağına bu derecede kutsal anlamlar yüklenmesi şaşırtıcı değildir. Göç ettikleri yerleşimlerden kalma vücuda ve cenazeye zeytinyağı sürme kültürü artık sadece Tanrı'nın seçtiği kişi olan rahip krala özgü, sadece seçilmiş olana verilen bir hak olarak, kutsalın işareti olan bir uygulamaya evrilmiştir. Göçmen bir halk olarak genelin yoksul olacağı düşünüldüğünde; zeytinyağı gibi o zamanlar için ekonomik değeri çok yüksek olan bir nesnenin herkesin vucüduna sürecek kadar kolayca ulaşılabilecek bir şey olmadığı aşikardır.

Levililer Kitabı

Levililer Kitabı bölümlerinde zeytinyağı Tanrı için hazırlanan mayasız ince undan yapılan tahıl sunularında kullanılan bir malzemedir. Bölüm 2:2 de şöyle bir ifade geçer "...Kâhin avuç dolusu ince un, zeytinyağı ve bütün günnüğü alıp sunağın üzerinde anma payı olarak yakacak. Bu yakılan sunu ve Rab'bi hoşnut eden kokudur.". "İnce un" o dönemler için, aynı zeytinyağı gibi, elde edilemesi zor bir gıda olarak ancak kralların ve soyluların ulaşabildiği bir üründü. Günnük olasılıkla kokulu ağaçlarla birlikte kullanılan bir tür baharat, kokulu bir ağaç kabuğu ya da reçineydi. Yakıldığında -bir tür tütsü- çıkan koku ayin sırasında ortamda ibadet eden kişileri hoşnut ediyor olsa gerek.

Günah ya da kusuru bağışlatmak için hazırlanan sunularda ise tahılla birlikte zeytinyağı kullanılmaz, ama suç sunusunda etle birlikte kullanılır.

Kitabın 14. bölümündeki deri hastalığı olan birisinin arınma ayininde sununun nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı ifadeler eski pagan inançlarından kalma gibi görünmektedir: "...Sonra bir log (yaklaşık 500 cc, Babil ölçüm sistemi) zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek. Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp Rab'bin huzurunda yedi kez serpecek. Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek." Antik Mısır'da ve daha sonra Hristiyanlıkta uygulanacak arınma ayinlerinde suyun kullanılmasına benzer bir şekilde, bu ayinde arınma için suyun yerine kutsal bir nesne olarak zeytinyağı kullanılıyor.

Mezopotamya halklarının bilincindeki tanrılar "insan biçimli" olduğu için tanrılara sunulan yiyecekler de insanların tükettikleri gerçek yiyeceklerden oluşuyordu. Kansız kurban olarak nitelendiriliren yiyecek sunularının öncelikli amacı, bilinçlerinde insana benzer olduğunu düşündüğü tanrıların doymalarını sağlamak ya da onlara haz vermek olabileceği düşünülüyor. Bilincinlerindeki tanrılarına düzenli olarak sunmakla yükümlü oldukları kurban etlerinin dışında, yaşamak için tükettiği, tarım arazilerinde üretilen tahıl, ekmek, meyve ve zeytinyağı gibi temel besin maddelerinin de sunulduğu arkeolojik verilerle kanıtlanmıştır. Daha arkaik toplumlarda mevsimin elde edilen ilk tarımsal ürünü doğaüstü güçlerden sonra topluluğun şefine ya da rahibe sunulurdu ki bu ikisi sıklıkla aynı kişiydi. Daha eski kadim zamanların ilkel toplumlarında varolan, doğan ilk çocuğun veya yenidoğan ilk hayvan yavrusunun kurban edilmesi ya da ilk hasattan yapılan hamurun tanrıya sunulması davranışına "hak kurbanı" adı verilir. Tarihsel süreçte, yerleşik yaşama seçip kalabalıklaşan şehir devletlerinde uygulanmaya devam eden buna benzer kurban ve sunu benzeri dinsel uygulamaların, pratikte -yönetici üst sınıflara verilen- bir tür vergi olduğu yorumları da yapılmıştır.

Kansız sunular cenaze ritüellerinde de kullanılırdı. Antik Yunan cenaze ritüellerinde cenaze ile birlikte yapılan sıvı sunularda (libasyon; tanrılar onuruna yere şarap, yağ veya süt dökmek) hayvan yada insan kanı, şarap ve zeytinyağı kullanılır, cenaze gömülmeden önce altmış yaş üstü kadınlar tarafından yıkanıp yağ ile ovulurdu. Benzer ritüeller Roma döneminde de devam etmiştir, örneğin cenaze ritüellerinde ceset mür yağı ile yağlanır, yüzüne zeytinyağı serpilmek suretiyle günahlarından arındığına inanılırdı.

Çölde Sayım Kitabı

Kitap boyunca zeytinyağının kandil yakıtı olarak kullanımı tekrar edilir. Tanrı için yapılan sunuların anlatıldığı yerlerde, özellikle 7. bölümde, defalarca "zeytinyağı ile yoğurulmuş ince un" ifadesi geçer. Bu bölümlerdeki bazı sunu tariflerinde ayrıntılı ölçüler verilmiştir.

Yasa'nın Tekrarı Kitabı

Zeytin ve zeytinyağı ifadelerinin geçtiği Yasa'nın Tekrarı 7. 8. 11. ve 28. bölüm'ler tek Tanrı inancından ayrılmayan halklara vadedilen ifadeler ile başlar. Ardından, eğer tek tanrı inancından vazgeçerlerse Tanrı'nın onları nasıl lanetleyip cezalandıracağı anlatılır; "Ülkenizin her yerinde zeytinlikleriniz olacak, ama zeytinyağı sürünmeyeceksiniz. Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek."

Tevrat incelendiğinde, bazı bölümlerinde, İbrani dinsel düşüncesinde mutlak olan tek tanrı inancının, inananları -eğer bu düşünceden ayrılmazlarsa- nasıl ayrıcalıklı bir seviyeye yükselteceği, onları nasıl egemen bir millet konumuna getireceği ve sonunda yaratıcının kullarını değişmez bir esenliğe ulaştıracağına dair bir çok ifade olduğu anlaşılacaktır. Mircea Eliade'ye göre, bu bölümlerdeki metinlerin içeriğinde varolan çoşku ve yücelti, benzersiz cennet betimlemeleri, Hristiyanlığın habercisi gibidir.

"Yasa'nın Tekrarı" bölümlerinde sadece Tanrı buyruklarına uyan halklara vadedilen bereketler değil buyruklara uyulmadığında Tanrı'nın laneti de zeytin üzerinden anlatılır; "...Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek.", "Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın buzağılarını, ne de sürülerinizin kuzularını bırakacaklar; ta ki, siz ortadan kalkıncaya dek."

Zeytin tarımında uygun olmayan zamanda gerçekleşen yağmur, verimi düşürür ya da ürünün telef olmasına neden olur. Yasa'nın Tekrarı 11. bölümde Tanrı'nin gücü, tarım ürünlerinin verimi açısından önem arzeden yağmur döngüsünün zamanlaması üzerinden anlatılır.

14. bölümünde elde edilen zeytinyağının bir kısmının tapınakta tüketilmesi, 18. bölümde mevsimin elde edilen ilk zeytinyağının tapınaktaki kahine götürülmesi emredilir. Tarımsal faaliyetlerden elde edilen ilk ürünün rahip kralın mekanı olan tapınağa götürülmesi insalık tarihindeki ilk vergi uygulaması olarak da yorumlanmıştır.

Yasa'nın Tekrarı 24:20 deki tanrı buyruğu, sosyal ilişkileri düzenleyen ve İsrail kökenli halkları onlardan olmayan, daha önce orada yerleşmiş olan Kenan halklarından ayıran davranışları anlatır: "Zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda, dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız." Kitapda üzüm içinde benzer buyruklar mevcuttur. "Ağaçların dövülmesi" ifadesi kargılar vasıtasıyla dallara vurularak yapılan zeytin hasadının anlatımıdır. Zeytin hasatı binlerce yıl dallara kargılar vurularak yapılageldi. Günümüzde bu uygulama neredeyse kaybolmuştur. Henüz olgunlaşıp daldan ayrılmayan ya da hasat edilemeyen ürünün başkalarına bırakılması bir tür zekat uygulamasıdır. Makinaların kullanıldığı günümüz çağdaş hasat yöntemlerinde bile az da olsa bir miktar zeytin hala dalda kalmaktadır.

Yasa'nın Tekrarı 33. Bölüm Musa'nın ölümünden önce İsrail soyundan gelen kabileleri kutsadığı ifadeler içerir. 24. mısrada Musa Aşer için "...Ayağını zeytinyağına batırsın." ifadesini kullanır, böylece Musa'nın Aşer'in tanrı tarafından kutsanması dileğini ifade eder. Yahudi tarihinde Aşer kabilesi bilgelikleri ve zeytinyağında gelen zengilikleri ile bilinir. Bu ifade olasılıkla aileler ve aile için liderlik çatışmaları ya da politik egemenlik yarışından köken alan hikayelerin anlatımıdır.

Hakimler Kitabı

“Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral meshetmek istemişler; zeytin ağacına gidip, ‘Gel kralımız ol’ demişler. Zeytin ağacı, ‘İlahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ diye yanıtlamış.” (Tevrat, Hakimler Bap 9:8, 9). Hakimler bölümünde sadece zeytin değil incir ve üzüm de bitkilerin kralı olmayı redderler.

Bu bölümün geneli Avimelek adında bir kralın kentte hakimiyet kurma sürecinin anlatısıdır. Bu mücadele boyunca, olasılıkla kentteki pagan inancına sahip insanlarla tek tanrı inancına sahip olanlar arasında bir çatışma olmuştu. Putperest olarak dışlanan pagan halklarının tanrıları tarım ürünleri üzerinden sembolize edilmiş görünüyor. Bu meyveler, o zamanların tarım kültürünü geliştirmiş, ancak yerleşik halkların uğraşı olan, yetiştirmesi en fazla emek ve zaman isteyen tarım ürünleriydi. Çok tanrılı yerleşik Pagan halklarına göre bu meyveler, farklı tanrılar tarafından yaratılıp, insanlara verilmiş kutsal birer armağandı. Bu meyvelerin konu edildiği Kuran-ı Kerim ayetleri de mevcuttur. Fakat, tek ve mutlak bir tanrı inancını sağlamlaştırmaya çalışan Musevi inancı için bu reddedilmesi gereken bir düşüncedir. Artık göçmen olmayan yerleşik Musevi topluluğu için, bu meyveleri farklı tanrıların yaratmış olması kabul edilemezdi. Hikaye, o çağlardaki en önemli tarım ürünleri ile ilişkilendirilen pagan tanrılarının reddedilişinin anlatımı gibi görünmektedir.

2. Samuel Kitabı

2. Samuel 15:30'da, keder ve yas içindeki bir kralın, kutsal olduğuna inanılan dağa çıkışı hikaye edilir "Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yalınayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı". Davut ve taraftarları, kendilerine karşı ayaklanan ve galip gelen rakiplerinden yas ve keder içerisinde kaçmaktadır. Zeytin dağına çıkarak Tanrı'dan yardım isteyeceklerdir. O devir insan imgeleminde tanrılar yüksek dağlarda yaşayan ölümsüzlerdi. Tanrının varolduğu yer ile ilişkili bu imgelem, tek tanrı bilincinin gelişmesiyle dağdan gökyüzüne, zamanla göklerin de daha üzerindeki bir konuma evrilecektir.

1. Krallar Kitabı

Eski Ahit'in 1. Krallar Kitabı Bölümleri'inde (Bölüm 5; Tağınağın Yapım Hazırlıkları, 2Ta.2:1-18), Sur Kralı Hiram ile Süleyman Peygamber arasındaki ticari ilişkiden bahsedilir. Davut ölmüş, yerine oğlu Süleyman geçmiştir, İsrail devlet olarak tarihindeki en güçlü ve zengin dönemindedir. Kral Süleyman, babasının yapamadığı tapınağın inşaası için gerekli sedir ağaçları karşılığında Kral Hiram'a saf zeytinyağı gönderecektir: "Hiram Süleyman'a istediği kadar sedir ve çam tomruğu sağladı. Süleyman her yıl Hiram'a sarayının yiyecek gereksinimi olarak yirmi bin kor buğday, yirmi kor saf zeytinyağı verirdi. Rab, verdiği söz uyarınca, Süleyman'a bilgelik verdi. Süleyman'la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar."

Bu bölümden anlaşıldığı kadarı ile; saray görevlilerine sağlanan yiyecek, sadece tomrukların bedelini karşılar, Kral Süleyman’ın Hiram’ın sarayına buğday ve saf zeytinyağının yanı sıra işçilerin ücreti olarak arpa ve şarap da göndermiştir. Fenikeli işçilere ise çalışmalarının karşılığında belirli bir ücret ödendiği görülür. Fenikeliler girişken tüccarlar ve cesur tecrübeli denizcilerdi, tarım alanlarının azlığı nedeniyle denizciliğe yönelen, kendi yazı sistemleri olan, devrin Mısır medeniyeti ile birlikte antik Yunan medeniyetinden çok daha önce ortaya çıkmış -Yunan medeniyetin temellerine katkıda bulunmuş- Doğu Akdenizli gelişmiş bir medeniyetti. Arkeolojik kazılar ve buluntular Mısırlıların M.Ö. 3000 gibi erken tarihlerde bu bölgede yaşayan Fenikelilerle ticari ilişkiler kurduğunu gösteriyor. Bundan dolayı, ataları Mısır'dan gelen göçmenler olan Kral Süleyman'ın, Fenike şehir devletleri ile yakın ilişkide olması doğaldır. Devrin Fenike şehirleri, zanaat alanındaki yetenekleri açısından bölgenin liderleriydi, birçok küçük atölyeden oluşan, imalat merkezleri bulunan, o dönemler için teknoloji merkezi denebilecek üç büyük kentleri vardı. Kral Süleyman zamanında, tarım ve özellikle zeytin yetiştiriciliği ile yerleşik hayata geçmiş, yöresinin yükselen bir şehir devletinde, henüz bir mabet inşa edebilecek tecrübede zanaatkarların olmadığı, komşu şehir devletinden tarım ürünleri karşılığında teknik tecrübe yardımı alındığı anlaşılıyor. Bu bölümde; İsrail halkının zorla çalıştırılmaktan ötürü duyduğu hoşnutsuzluktan da bahsedilir, bu durum, gitgide toplu ayaklanmaya ve Kral Süleyman’ın ölümünün hemen ardından krallığın bölünüp zayıflamasına yol açacaktır.

2. Krallar Kitabı

"...Kadın, 'Azıcık zeytinyağı dışında, kulunun evinde hiçbir şey yok' dedi".

Bölüm 4 ya da "Elişa'nın Yoksul Dula Yardımı", bir sosyal yardımlaşma uygulamasının anlatımıdır. Ölen kocasının borçlarını ödeyemeyen ve bu nedenle de oğullarını köle olmaktan kurtarmaya çalışan annenin çabaları komşularından aldığı zeytinyağı bağışı üzerinden anlatılır.

Bölüm 18:31-32 de kenti işgal eden Asur Devleti'nin kralının, İsrail kökenli halka, teslim olmaları ve rahip kral Hizkiya'ya itaat etmemeleri karşılığında verdiği vaatler şöyledir; "...Çünkü Asur Kralı diyor ki, 'Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye –tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye– götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek..."

1. Tarihler Kitabı

İsrail yazını (literatürü; Tevrat ya da Eski Ahit) ortalama bin yıllık uzun bir süreyi kapsayan yazım süreci sonrasında, çağımıza değin iyi korunmuş bir biçimde ulaşabildi. Eski Ahit, özellikle Tekvin (Yaratılış) bölümü, bolca mitolojik hikaye içerir.

İsrail tarihinin başlangıcı, atalarının Kenan ülkesine (Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in bulunduğu coğrafya) göçleri ile başlar. Göçlerden ilki, eski kaynaklarda İbrahim’in önderliğinde “İbrani” ismi verilen halkların akınıdır. M.Ö. 1800’lü yıllarda gerçekleştiği düşünülmektedir. İkinci akın, ataları “İsrail” olarak da adlandırılan, Yakub’un önderliğinde gerçekleşen göçebe ya da yarı göçebe Arami'lerin hareketidir. Ataları olan İbrani'lerin yerleşiklerine yönelen üçüncü akın, M.Ö. 1300’lü yılların sonunda, uzun süre Mısır’da yerleşik olarak yaşadıktan sonra, Mısır’dan kaçan/göçen halklardır.

İsrail halkını oluşturan tüm bu göçmen halklar, Kenan adı verilen coğrafyaya girdiklerinde, Sami halkları ile karşılaştılar. Fenike olarak da bilinen bu bölge, günümüzün Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in Levant Bölgesi'nde yer alan, zaman zaman Mısır'a bağımlı olmuş, büyük ticaret ve inşaat projeleri ile zenginleşmiş, refah içerisinde yaşayan şehir devletlerin bulunduğu antik bir bölgeydi. Bölgedeki halklar tümüyle yerleşik olup tarım ekonomisine geçmişlerdi. En önde gelen tarım ürünü zeytindi. Yeni gelen göçmenler yerleşik halkların dinsel inançları ile karşılaştılar. Tarihi kaynaklar, yerleşik olanların tarımsal ayinleri ile mevsim şenliklerinin yeni gelenler tarafından zamanla benimsendiğini göstermektedir. Bu asimilasyon ya da kaynaşma bölge halklarının Babil Sürgünü’ne (M.Ö. 500-600) kadar devam etmiştir.

Eski Ahitte Tanrı, kökenleri kadim Mısır medeniyetine dayanan İsrailoğulları’na “zeytinyağı olan diyarlar” sözü vermiş, zeytin ağacı ve zeytinyağı kitap boyunca birçok metinde söz konusu edilmiştir. Zeytin ve ondan elde edilen yağ Tanrı'nın yarattığı, onun işareti olan bir semboldür. 23 ayette zeytin, 132 ayette zeytinyağı bahsi geçer.

Yaratılış/Başlangıç/Tekvin Kitabı

Bölüm 8:11; "Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı." Yaşam su ile sona erdirilmiş ve yeniden başlamıştır. Yaşamın ilk göstergesi zeytin ağacıdır, o coğrafya halklarının bilincinde ölümsüzlüğün sembolü olan zeytin ağacı tufana direnmiş, Tanrı ile insanlar arasındaki barış zeytin dalı ile sembolize edilmiştir.

Kitaptaki "kıyamet sonrası yenilenmiş dünya" söylemine göre, yeni dünyayı "meshedilmiş" (mesiyah, mesih; yağ ile ovulmuş) bir rahip kral/peygamber yönetecektir. "Yahve'nin (Rab, Tanrı) meshedilmiş kulu" ifadesi İbrani dinsel bilincinin bir unsurudur, o devirlerin zeytin tarımı ile zenginleşip büyüyen bir kent devleti yapısındaki monarşiler için bu kişinin "kral" olması doğaldır. "Yağla ovulmak" Tanrı tarafından seçilmiş olmanın işaretidir. Yaradılış 28:18 'de yer alan "Yakup'un Düşü" hikayesinde Yakup uyuduğu yere, Yaradılış 35:14 de ise Tanrı ile konuştuğu yere bir tapınak yapar, üzerine zeytinyağı döker.

Çok tanrılı pagan inançlarından kalma tüm tanrılar reddedilmiş, toplumu birarada tutmak amacıyla, her şeyin üzerinde, tek, mutlak ve sonsuz güce sahip bir tanrı bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Zeytinyağı, kitap boyunca, birden fazla bölümünde "kutsal" olanın göstergesi olan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Kitap boyunca zeytin ağacı ve meyvesi inananların zihnindeki kutsal yerini korumaya devam eder.

Mısır'dan Çıkış Kitabı

Kitap boyunca zeytinyağı tapınaktaki kandiller için kullanılacak kutsal bir yakıt, dini törenlerde kokulu ağaçlarla birlikte yakılan, tapınaktaki eşyaların ve tanrı için gerçekleştirilen ritüellerde gıda temelli sunuların kutsal kılınması için kullanılan bir nesnedir. Bölüm 25:6 ve 27:20'de Tanrı Musa'dan Buluşma Çadırı'nda (göç sırasında kullanılan seyyar tapınak) kandil yakıtı olarak zeytinyağı getirmesini ister; 35:28. mısrada "...kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler." ifadesi tapınakta yapılan ayinlerde kullanılan malzemelerin listesi gibidir. Bahsi geçen ifadelerdeki buhurun baharat kökenli mi yoksa ağaç kabuğu kökenli mi olduğu bilinmiyor. Ağaçlardan sızan, havayla temas edince donan, değişik kokuya sahip bir tür reçine olan “Mürrüsafi”nin (Myrrh) ile Boswellia Carterii bitkisinden elde edilen balsam gibi doğal bileşikler ısıtıldığında toksik etkileri de olan çok kuvvetli kokular yayar. Buhur yapımı için kullanılan bu bileşikler insanların vecde gelmesini ve inançların da kuvvetlenmesini sağlıyordu, rahipler ve halk bu sayede duaların daha çabuk göğe yükseleceğine inanıyorlardı. Anadolu'da sığla ağacının kabuğundan ortaya çıkan kokuya "buhur" adı verilir.

Bu bölümünün 30:24 kısımda zeytinyağının hammadde olarak kullanıldığı bir parfüm tarifi de vardır; "...Şu nadide baharatı al: 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250'şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış, 500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hinde zeytinyağı. Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek...". Mesh yağının anlatıldığı bu bölümün tümü incelendiğinde zeytinyağının vücuda sürülmek üzere kullanılacak bir parfüm/merhem (güzel kokulu kutsal mesh yağı) şeklinde anlatıldığı, bu mesh yağının tapınaktaki eşyalara da sürüleceği, böylece eşyaların da kutsal nitelik kazanacağı anlaşılır. Tanrı göç sırasında kullanılmak üzere yapılan çadır şeklindeki taşınabilir tapınaktaki kutsal eşyaların da bu yağ ile ovulmasını ister. Tapınaktaki nesnelerin yağla ovulması Mısır'dan göçen kavimlerin getirdiği bir kültür olabilir. Kadim zamanlarda yağlar ve merhemlerin ilk kullanım alanının dinsel ritüeller olduğu düşünülüyor. Merhemler tanrı heykellerinin önünde bulunan beyaz mermer kaplara konur, tapınaklardaki rahipler bunu parmaklarıyla alırlar ve heykele sürerler. Bu kapların en ünlüsü Mısır tanrıçası Bastet'in (Merhem Kavanozunun Kadını) Kahire müzesindeki alçı kozmetik kavanozudur (kaynak). Yağlanan heykelin daha parlak görünmesi tapınma mekanına hoş kokular salması ibadet edenlerin ruhsal durumlarına iyi geliyor olsa gerek.

Antik dönemlerde zeytinyağının parfüm yapımında kullanıldığına dair birçok arkeolojik bulgu mevcuttur. O devirlerdeki pagan inanışlarında ölülerin zeytinyağı ile birlikte ya da zeytinyağı ile ovularak gömülmesi ritüeli yaygındır. Bununla birlikte, Tevrat'a göre bu tarifle yapılan yağ sadece "kutsal kılmak" için kullanılacak, sıradan insanlar tarafından kullanılamayacaktır; "...İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır.". Bu yasak kitabın başka bölümlerinde de tekrarlanmıştır. Yağla ovulan kişi (rahip kral) ve tapınak eşyaları artık kutsaldır, fakat sıradan halkın zeytinyağını vücuduna sürmesi yasaktır. Yağın vücuda sürülmesinin yasaklanması, halkların bilincinde halen varlığını sürdüren geçmişteki atalarının bilincinde varolan çok tanrılı dinlerine dönme endişesinden kaynaklanıyor olabilir, ya da; o devirlerde zeytin ağacı tarımının çok yaygın olmadığı ve zeytinden yağ elde etme teknolojisinin gelişmediği düşünüldüğünde, çok az bulunan bir nesnenin sadece rahip kral ve tapınak için kullanılmasının yasa haline getirilmesi mantıklıdır.

Göç halinde olan bir halk için, elde etmesi zor, daha önce yerleşik yaşam sürdürdükleri antik Mısır'da kutsal olduğuna inanılan, orada bile ancak üst sınıf soyluların rahatça ulaşabildiği zeytinyağına bu derecede kutsal anlamlar yüklenmesi şaşırtıcı değildir. Göç ettikleri yerleşimlerden kalma vücuda ve cenazeye zeytinyağı sürme kültürü artık sadece Tanrı'nın seçtiği kişi olan rahip krala özgü, sadece seçilmiş olana verilen bir hak olarak, kutsalın işareti olan bir uygulamaya evrilmiştir. Göçmen bir halk olarak genelin yoksul olacağı düşünüldüğünde; zeytinyağı gibi o zamanlar için ekonomik değeri çok yüksek olan bir nesnenin herkesin vucüduna sürecek kadar kolayca ulaşılabilecek bir şey olmadığı aşikardır.

Levililer Kitabı

Levililer Kitabı bölümlerinde zeytinyağı Tanrı için hazırlanan mayasız ince undan yapılan tahıl sunularında kullanılan bir malzemedir. Bölüm 2:2 de şöyle bir ifade geçer "...Kâhin avuç dolusu ince un, zeytinyağı ve bütün günnüğü alıp sunağın üzerinde anma payı olarak yakacak. Bu yakılan sunu ve Rab'bi hoşnut eden kokudur.". "İnce un" o dönemler için, aynı zeytinyağı gibi, elde edilemesi zor bir gıda olarak ancak kralların ve soyluların ulaşabildiği bir üründü. Günnük olasılıkla kokulu ağaçlarla birlikte kullanılan bir tür baharat, kokulu bir ağaç kabuğu ya da reçineydi. Yakıldığında -bir tür tütsü- çıkan koku ayin sırasında ortamda ibadet eden kişileri hoşnut ediyor olsa gerek.

Günah ya da kusuru bağışlatmak için hazırlanan sunularda ise tahılla birlikte zeytinyağı kullanılmaz, ama suç sunusunda etle birlikte kullanılır.

Kitabın 14. bölümündeki deri hastalığı olan birisinin arınma ayininde sununun nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı ifadeler eski pagan inançlarından kalma gibi görünmektedir: "...Sonra bir log (yaklaşık 500 cc, Babil ölçüm sistemi) zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek. Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp Rab'bin huzurunda yedi kez serpecek. Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek." Antik Mısır'da ve daha sonra Hristiyanlıkta uygulanacak arınma ayinlerinde suyun kullanılmasına benzer bir şekilde, bu ayinde arınma için suyun yerine kutsal bir nesne olarak zeytinyağı kullanılıyor.

Mezopotamya halklarının bilincindeki tanrılar "insan biçimli" olduğu için tanrılara sunulan yiyecekler de insanların tükettikleri gerçek yiyeceklerden oluşuyordu. Kansız kurban olarak nitelendiriliren yiyecek sunularının öncelikli amacı, bilinçlerinde insana benzer olduğunu düşündüğü tanrıların doymalarını sağlamak ya da onlara haz vermek olabileceği düşünülüyor. Bilincinlerindeki tanrılarına düzenli olarak sunmakla yükümlü oldukları kurban etlerinin dışında, yaşamak için tükettiği, tarım arazilerinde üretilen tahıl, ekmek, meyve ve zeytinyağı gibi temel besin maddelerinin de sunulduğu arkeolojik verilerle kanıtlanmıştır. Daha arkaik toplumlarda mevsimin elde edilen ilk tarımsal ürünü doğaüstü güçlerden sonra topluluğun şefine ya da rahibe sunulurdu ki bu ikisi sıklıkla aynı kişiydi. Daha eski kadim zamanların ilkel toplumlarında varolan, doğan ilk çocuğun veya yenidoğan ilk hayvan yavrusunun kurban edilmesi ya da ilk hasattan yapılan hamurun tanrıya sunulması davranışına "hak kurbanı" adı verilir. Tarihsel süreçte, yerleşik yaşama seçip kalabalıklaşan şehir devletlerinde uygulanmaya devam eden buna benzer kurban ve sunu benzeri dinsel uygulamaların, pratikte -yönetici üst sınıflara verilen- bir tür vergi olduğu yorumları da yapılmıştır.

Kansız sunular cenaze ritüellerinde de kullanılırdı. Antik Yunan cenaze ritüellerinde cenaze ile birlikte yapılan sıvı sunularda (libasyon; tanrılar onuruna yere şarap, yağ veya süt dökmek) hayvan yada insan kanı, şarap ve zeytinyağı kullanılır, cenaze gömülmeden önce altmış yaş üstü kadınlar tarafından yıkanıp yağ ile ovulurdu. Benzer ritüeller Roma döneminde de devam etmiştir, örneğin cenaze ritüellerinde ceset mür yağı ile yağlanır, yüzüne zeytinyağı serpilmek suretiyle günahlarından arındığına inanılırdı.

Çölde Sayım Kitabı

Kitap boyunca zeytinyağının kandil yakıtı olarak kullanımı tekrar edilir. Tanrı için yapılan sunuların anlatıldığı yerlerde, özellikle 7. bölümde, defalarca "zeytinyağı ile yoğurulmuş ince un" ifadesi geçer. Bu bölümlerdeki bazı sunu tariflerinde ayrıntılı ölçüler verilmiştir.

Yasa'nın Tekrarı Kitabı

Zeytin ve zeytinyağı ifadelerinin geçtiği Yasa'nın Tekrarı 7. 8. 11. ve 28. bölüm'ler tek Tanrı inancından ayrılmayan halklara vadedilen ifadeler ile başlar. Ardından, eğer tek tanrı inancından vazgeçerlerse Tanrı'nın onları nasıl lanetleyip cezalandıracağı anlatılır; "Ülkenizin her yerinde zeytinlikleriniz olacak, ama zeytinyağı sürünmeyeceksiniz. Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek."

Tevrat incelendiğinde, bazı bölümlerinde, İbrani dinsel düşüncesinde mutlak olan tek tanrı inancının, inananları -eğer bu düşünceden ayrılmazlarsa- nasıl ayrıcalıklı bir seviyeye yükselteceği, onları nasıl egemen bir millet konumuna getireceği ve sonunda yaratıcının kullarını değişmez bir esenliğe ulaştıracağına dair bir çok ifade olduğu anlaşılacaktır. Mircea Eliade'ye göre, bu bölümlerdeki metinlerin içeriğinde varolan çoşku ve yücelti, benzersiz cennet betimlemeleri, Hristiyanlığın habercisi gibidir.

"Yasa'nın Tekrarı" bölümlerinde sadece Tanrı buyruklarına uyan halklara vadedilen bereketler değil buyruklara uyulmadığında Tanrı'nın laneti de zeytin üzerinden anlatılır; "...Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek.", "Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın buzağılarını, ne de sürülerinizin kuzularını bırakacaklar; ta ki, siz ortadan kalkıncaya dek."

Zeytin tarımında uygun olmayan zamanda gerçekleşen yağmur, verimi düşürür ya da ürünün telef olmasına neden olur. Yasa'nın Tekrarı 11. bölümde Tanrı'nin gücü, tarım ürünlerinin verimi açısından önem arzeden yağmur döngüsünün zamanlaması üzerinden anlatılır.

14. bölümünde elde edilen zeytinyağının bir kısmının tapınakta tüketilmesi, 18. bölümde mevsimin elde edilen ilk zeytinyağının tapınaktaki kahine götürülmesi emredilir. Tarımsal faaliyetlerden elde edilen ilk ürünün rahip kralın mekanı olan tapınağa götürülmesi insalık tarihindeki ilk vergi uygulaması olarak da yorumlanmıştır.

Yasa'nın Tekrarı 24:20 deki tanrı buyruğu, sosyal ilişkileri düzenleyen ve İsrail kökenli halkları onlardan olmayan, daha önce orada yerleşmiş olan Kenan halklarından ayıran davranışları anlatır: "Zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda, dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız." Kitapda üzüm içinde benzer buyruklar mevcuttur. "Ağaçların dövülmesi" ifadesi kargılar vasıtasıyla dallara vurularak yapılan zeytin hasadının anlatımıdır. Zeytin hasatı binlerce yıl dallara kargılar vurularak yapılageldi. Günümüzde bu uygulama neredeyse kaybolmuştur. Henüz olgunlaşıp daldan ayrılmayan ya da hasat edilemeyen ürünün başkalarına bırakılması bir tür zekat uygulamasıdır. Makinaların kullanıldığı günümüz çağdaş hasat yöntemlerinde bile az da olsa bir miktar zeytin hala dalda kalmaktadır.

Yasa'nın Tekrarı 33. Bölüm Musa'nın ölümünden önce İsrail soyundan gelen kabileleri kutsadığı ifadeler içerir. 24. mısrada Musa Aşer için "...Ayağını zeytinyağına batırsın." ifadesini kullanır, böylece Musa'nın Aşer'in tanrı tarafından kutsanması dileğini ifade eder. Yahudi tarihinde Aşer kabilesi bilgelikleri ve zeytinyağında gelen zengilikleri ile bilinir. Bu ifade olasılıkla aileler ve aile için liderlik çatışmaları ya da politik egemenlik yarışından köken alan hikayelerin anlatımıdır.

Hakimler Kitabı

“Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral meshetmek istemişler; zeytin ağacına gidip, ‘Gel kralımız ol’ demişler. Zeytin ağacı, ‘İlahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ diye yanıtlamış.” (Tevrat, Hakimler Bap 9:8, 9). Hakimler bölümünde sadece zeytin değil incir ve üzüm de bitkilerin kralı olmayı redderler.

Bu bölümün geneli Avimelek adında bir kralın kentte hakimiyet kurma sürecinin anlatısıdır. Bu mücadele boyunca, olasılıkla kentteki pagan inancına sahip insanlarla tek tanrı inancına sahip olanlar arasında bir çatışma olmuştu. Putperest olarak dışlanan pagan halklarının tanrıları tarım ürünleri üzerinden sembolize edilmiş görünüyor. Bu meyveler, o zamanların tarım kültürünü geliştirmiş, ancak yerleşik halkların uğraşı olan, yetiştirmesi en fazla emek ve zaman isteyen tarım ürünleriydi. Çok tanrılı yerleşik Pagan halklarına göre bu meyveler, farklı tanrılar tarafından yaratılıp, insanlara verilmiş kutsal birer armağandı. Bu meyvelerin konu edildiği Kuran-ı Kerim ayetleri de mevcuttur. Fakat, tek ve mutlak bir tanrı inancını sağlamlaştırmaya çalışan Musevi inancı için bu reddedilmesi gereken bir düşüncedir. Artık göçmen olmayan yerleşik Musevi topluluğu için, bu meyveleri farklı tanrıların yaratmış olması kabul edilemezdi. Hikaye, o çağlardaki en önemli tarım ürünleri ile ilişkilendirilen pagan tanrılarının reddedilişinin anlatımı gibi görünmektedir.

1. Samuel Kitabı

8. bölüm 11-14 arasındaki dizelere bakalım; “Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak: Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner, bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. Kızlarınızı parfümcü, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek."

Kadınların parfüm üretimindeki rolü üzerine en eski kaynak Asur kil tabletlerinde bulunmuştur. Tablette bitkisel maddelerin bir dizi yağ ve su işlemiyle ıslatılmasıyla oluşturulan aromatik bir merhemden bahsedilir. Bu işkolunda çalışan kadınlara "sarayın hanımının yardımcısı" ya da "parfüm yapan kadın" adı verildiği anlaşılmıştır. Mezopotamya medeniyetlerinde sarayda parfüm yapma işinin kadınların rol aldığı kadim bir meslek olduğu anlaşılıyor.

2. Samuel Kitabı

2. Samuel 15:30'da, keder ve yas içindeki bir kralın, kutsal olduğuna inanılan dağa çıkışı hikaye edilir "Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yalınayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı". Davut ve taraftarları, kendilerine karşı ayaklanan ve galip gelen rakiplerinden yas ve keder içerisinde kaçmaktadır. Zeytin dağına çıkarak Tanrı'dan yardım isteyeceklerdir. O devir insan imgeleminde tanrılar yüksek dağlarda yaşayan ölümsüzlerdi. Tanrının varolduğu yer ile ilişkili bu imgelem, tek tanrı bilincinin gelişmesiyle dağdan gökyüzüne, zamanla göklerin de daha üzerindeki bir konuma evrilecektir.

1. Krallar Kitabı

Eski Ahit'in 1. Krallar Kitabı Bölümleri'inde (Bölüm 5; Tağınağın Yapım Hazırlıkları, 2Ta.2:1-18), Sur Kralı Hiram ile Süleyman Peygamber arasındaki ticari ilişkiden bahsedilir. Davut ölmüş, yerine oğlu Süleyman geçmiştir, İsrail devlet olarak tarihindeki en güçlü ve zengin dönemindedir. Kral Süleyman, babasının yapamadığı tapınağın inşaası için gerekli sedir ağaçları karşılığında Kral Hiram'a saf zeytinyağı gönderecektir: "Hiram Süleyman'a istediği kadar sedir ve çam tomruğu sağladı. Süleyman her yıl Hiram'a sarayının yiyecek gereksinimi olarak yirmi bin kor buğday, yirmi kor saf zeytinyağı verirdi. Rab, verdiği söz uyarınca, Süleyman'a bilgelik verdi. Süleyman'la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar."

Bu bölümden anlaşıldığı kadarı ile; saray görevlilerine sağlanan yiyecek, sadece tomrukların bedelini karşılar, Kral Süleyman’ın Hiram’ın sarayına buğday ve saf zeytinyağının yanı sıra işçilerin ücreti olarak arpa ve şarap da göndermiştir. Fenikeli işçilere ise çalışmalarının karşılığında belirli bir ücret ödendiği görülür. Fenikeliler girişken tüccarlar ve cesur tecrübeli denizcilerdi, tarım alanlarının azlığı nedeniyle denizciliğe yönelen, kendi yazı sistemleri olan, devrin Mısır medeniyeti ile birlikte antik Yunan medeniyetinden çok daha önce ortaya çıkmış -Yunan medeniyetin temellerine katkıda bulunmuş- Doğu Akdenizli gelişmiş bir medeniyetti. Arkeolojik kazılar ve buluntular Mısırlıların M.Ö. 3000 gibi erken tarihlerde bu bölgede yaşayan Fenikelilerle ticari ilişkiler kurduğunu gösteriyor. Bundan dolayı, ataları Mısır'dan gelen göçmenler olan Kral Süleyman'ın, Fenike şehir devletleri ile yakın ilişkide olması doğaldır. Devrin Fenike şehirleri, zanaat alanındaki yetenekleri açısından bölgenin liderleriydi, birçok küçük atölyeden oluşan, imalat merkezleri bulunan, o dönemler için teknoloji merkezi denebilecek üç büyük kentleri vardı. Kral Süleyman zamanında, tarım ve özellikle zeytin yetiştiriciliği ile yerleşik hayata geçmiş, yöresinin yükselen bir şehir devletinde, henüz bir mabet inşa edebilecek tecrübede zanaatkarların olmadığı, komşu şehir devletinden tarım ürünleri karşılığında teknik tecrübe yardımı alındığı anlaşılıyor. Bu bölümde; İsrail halkının zorla çalıştırılmaktan ötürü duyduğu hoşnutsuzluktan da bahsedilir, bu durum, gitgide toplu ayaklanmaya ve Kral Süleyman’ın ölümünün hemen ardından krallığın bölünüp zayıflamasına yol açacaktır.

2. Krallar Kitabı

"...Kadın, 'Azıcık zeytinyağı dışında, kulunun evinde hiçbir şey yok' dedi".

Bölüm 4 ya da "Elişa'nın Yoksul Dula Yardımı", bir sosyal yardımlaşma uygulamasının anlatımıdır. Ölen kocasının borçlarını ödeyemeyen ve bu nedenle de oğullarını köle olmaktan kurtarmaya çalışan annenin çabaları komşularından aldığı zeytinyağı bağışı üzerinden anlatılır.

Bölüm 18:31-32 de kenti işgal eden Asur Devleti'nin kralının, İsrail kökenli halka, teslim olmaları ve rahip kral Hizkiya'ya itaat etmemeleri karşılığında verdiği vaatler şöyledir; "...Çünkü Asur Kralı diyor ki, 'Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye –tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye– götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek..."

1. Tarihler Kitabı

Bölüm boyunca Davut’un tapınağı işlevsel hale getirmesi, tapınma sisteminin düzenlenmesindeki rolü, ordu ve İsrail soylularının devlet yönetimindeki görevleri anlatılır. Bölüm boyunca zeytinyağının toplanması, depolanması ve tapınakta kullanımı ile ilgili kimin nelerden sorumlulu olduğu ile ilgili bilgiler mevcuttur. Devletleşme süreci hızlanmış, toplum zenginleşmeye başlamış, toplumsal ilişkiler yasalarla organize edilmeye başlanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında bu süreç Süleymanın babasının yerini aldıktan sonra bir süre daha devam edecektir.

2. Tarihler Kitabı

2. Tarihler Kitabı

Davut'un başlattığı tapınak yapma sürecini devam ettiren oğlu Süleyman'ın aldığı aksiyonların bulunduğu bu bölümde; ağaç, metal ve kumaş işcilikleri için Fenike kralı Hiram'dan istediği yardımların ayrıntıları, zeytinyağı ile Fenike bölgesinden kesilip getirilen ağaçların ve işcilerin hakedişlerinin ödendiği anlatılır. Paranın (sikke demek daha doğru olacaktır) henüz keşfedilmediği o dönemde zeytinyağı para gibi işlev gören bir nesnedir.

Kral Ahaz'ın egemen olduğu dönem tek tanrı inancına olan bağlılığın azaldığı, pagan inançlarına toleransın arttığı bir dönem olarak hikaye edilir. Saray içi çekişmeler, askerlerin öldürülmesi gibi politik olaylar süregitmektedir. Çarpışmalar sırasında yaralanan kişilerin yaralarına zeytinyağı sürülür. Tevratın başlarında sadece tanrı tarafından seçilmiş kralın cildine zeytinyağı sürebileceği yazılı iken, bu bölümde zeytinyağı tedavi edici bir nesne olarak da kullanılır hale gelmiştir. Olasılıkla, tarihin bu dönemine ulaşıldığında zeytin tarımı büyümüş, artık herkesin kullanabileceği kadar bolca yağın eldesi ve depolanması mümkün hale gelmiş olsa gerek.

Bu olaylardan sonra, Yahudi tarihinde "ikinci Süleyman" olarak nitelendirilen kral Hizkiya özellikle dinsel alanda yaptığı uygulamalarla anılır. Çatışmalar sona ermiş, tarım ve hayvancılık uğraşına tekrar başlanmış, saraya zeytinyağı dahil birçok ürün gelmeye başlamış, devlet düzeni tekrar inşa edilmiştir.

Ezra Kitabı

İsrail halkı Babil sürgününden geri dönmüş ama hala Perslerin egemenliği altında yaşam sürdürmektedir. Kral Ezra liderliğinde yıkılan tapınağın tekrar inşaası başlamıştır. Daha önce olduğu gibi gene Fenikelilerden malzeme ve işci desteği alılrlar, karşılığında zeytinyağı verirler. Egemenliği altında yaşadıkları Pers krallarının, İsrail halklarının inanç ve dinsel uygulamalarını tolere ettiği, hatta tapınakta görevli din adamlarına sunular için bolca zeytinyağı tedarik edilmesine tolerans gösterildiği anlaşılmaktadır.

Nehemya Kitabı

Babil sürgününden yaklaşık yüz yıl sonra kutsal topraklarına geri dönen halkların birlik ve beraberlik içinde yeni bir hayata başlamaları hikayesinin anlatıldığı 8:15 bölümünde zeytin dalları halkların altında kutlama ve ayin yapacağı çardak yapımında kullanılan kutsal bir malzemedir; "Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın: "Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin."

Nehemya 5:11 deki dizelerde, İsrail halklarındaki sınıf ayrımcılığı, ekonomik şartların olumsuzluğundan dolayı köleleşen yahudi halkın durumu hikaye edilir. Olasılıkla tarımsal ürünlerdeki yetersizlik paylaşım kavgalarına neden olmuştur; "Kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç olarak halka para ve buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim!. Tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin.”

Kral Nehemya, soylu/rahip ve varlıklı yahudiler ile daha alt sınıftaki yahudiler arasında barışı sağlamak, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için aksiyonlar alır; 10:37 "Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.". Levililerin özellikle tapınak işlerinden sorumlu, okuma yazma bilen, elit yahudi soyluları olduğu anlaşılıyor; 10:37 "Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.". Bu bölümde, Levililer isimli, tapınakta görevli ruhban sınıfın zeytinyağı dahil elde edilen diğer tarım ürünlerinden pay olarak ne kadar alacağı ayrıntılatıyla anlatılır. Bu uygulama günümüz devletlerinin topladığı vergilere benzer. Sonrasında gelen 10:39 daki ifadelerden anlaşıldığı kadarı ile armağan adı altında toplanan ürünlerin nasıl saklanacağı anlatılmakta, tapınak için ürün getirme sorumluluğunun gözetim altına alınacağı buyurulmaktadır, sonrasında 13:12 mısrasındaki ifadeden halkın buna rıza gösterdiği de ifade edilir. Bu aksiyonlar devlet olma yoluna giden sürecin başlangıcı gibi görünmektedir.

Nehemya 8:1 de Çardak bayramında gerçekleştirilen kutlama sırasında sadece zeytin diil başka ağaçlardan da bahsedilir; "...Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın: “Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin.”. Bu ağaçların tümü o devirlerin farklı halklarında tarımı yapılan kutsal ağaçlardır. Dağlardan toplanması, kutlama sırasında ekonomik değeri olmayan yabani ağaçların kullanılması amaçlanarak söylenmiş bir buyruğa benzemektedir.

Eyüp Kitabı

Eyüp kitabı bölümlerinin 15. ve 24. bölümleri; Tanrıya karşı isyan eden şüpheci bir bilinç ile ona karşı çıkan diğerinin karşılıklı konuşmalarını içerir.

15:33 "Asma gibi koruğunu dökecek, Zeytin ağacı gibi çiçeğini dağıtacaktır." ifadesi tanrı inancını sorgulayanların başına neler geleceğinin anlatısıdır. Kitabın bu bölümündeki anlatılar insan doğasındaki şüphecilik ve doyumsuzluk üzerine yazılmış bilgece şiirsel anlatılarla başlayıp, kötü ve inançsız halkların başına neler gelebileceği üzerine örneklerle biter. Çiçeklenmenin çok olduğu bir yılda verimin yüksek olması için ağaçtaki çiçeklerin %2 sinin zeytine dönüşmesi yeterlidir. "Zeytin ağacı gibi çiçeğini dağıtacaktır" ifadesi çiçeklerin %2 sinin bile ağaçta kalmadığı verimsiz bir yılın anlatımı gibidir. Bu olasılık günümüz modern şartlarında da 3-4 yılda bir gerçekleşmektedir.

Tanrı varolan kötülükleri yok etmek için aksiyon almamaktadır. 24:11 de "Teraslar arasında zeytin eziyor, susuzluktan kavrulurken şarap için üzüm sıkıyorlar." ifadesi zeytin ve üzüm tarımında zorla ve karın tokluğuna çalıştırılan yoksul ve alt sınıfdaki insanların -olasılıkla aralarında o dönemler için olağan kabul edilen köle sınıfına ait insanlar da vardı- düştüğü durumun anlatısı gibidir. Günümüzde bu durum değişmeden devam etmektedir, hasat zamanı zeytin toplama işinde çalışanlar günümüzde de şehirli nüfusun en alt sınıfındaki yoksullar, göçmenler ve fakir köylü halklardır.

Eyüp 29 bölümü bir tür ağıttır; bir monolog tarzında söze getirilmiş ama muhattabı Tanrı olan sözlerden oluşur. Eski mutlu ve varlıklı günlerin anlatıldığı ilk bölümde geçen şu ifade bunun en güçlü dışavurumudur: "Yollarımın sütle yıkandığı, Yanımdaki kayanın zeytinyağı akıttığı günler!...". Hasad edilen zeytinin taş havanlarda parçalanıp zeytinyağı eldesinin yapıldığı bir dönemde "kayadan zeytinyağı akması" tasavvuru çok da mantıksız değildir.

Kral Ahaz'ın egemen olduğu dönem tek tanrı inancına olan bağlılığın azaldığı, pagan inançlarına toleransın arttığı bir dönem olarak hikaye edilir. Saray içi çekişmeler, askerlerin öldürülmesi gibi politik olaylar süregitmektedir. Çarpışmalar sırasında yaralanan kişilerin yaralarına zeytinyağı sürülür. Tevratın başlarında sadece tanrı tarafından seçilmiş kralın cildine zeytinyağı sürebileceği yazılı iken, bu bölümde zeytinyağı tedavi edici bir nesne olarak da kullanılır hale gelmiştir. Olasılıkla, tarihin bu dönemine ulaşıldığında zeytin tarımı büyümüş, artık herkesin kullanabileceği kadar bolca yağın eldesi ve depolanması mümkün hale gelmiş olsa gerek.

Bu olaylardan sonra, Yahudi tarihinde "ikinci Süleyman" olarak nitelendirilen kral Hizkiya özellikle dinsel alanda yaptığı uygulamalarla anılır. Çatışmalar sona ermiş, tarım ve hayvancılık uğraşına tekrar başlanmış, saraya zeytinyağı dahil birçok ürün gelmeye başlamış, devlet düzeni tekrar inşa edilmiştir.

Ezra Kitabı

İsrail halkı Babil sürgününden geri dönmüş ama hala Perslerin egemenliği altında yaşam sürdürmektedir. Kral Ezra liderliğinde yıkılan tapınağın tekrar inşaası başlamıştır. Daha önce olduğu gibi gene Fenikelilerden malzeme ve işci desteği alılrlar, karşılığında zeytinyağı verirler. Egemenliği altında yaşadıkları Pers krallarının, İsrail halklarının inanç ve dinsel uygulamalarını tolere ettiği, hatta tapınakta görevli din adamlarına sunular için bolca zeytinyağı tedarik edilmesine tolerans gösterildiği anlaşılmaktadır.

Nehemya Kitabı

Babil sürgününden yaklaşık yüz yıl sonra kutsal topraklarına geri dönen halkların birlik ve beraberlik içinde yeni bir hayata başlamaları hikayesinin anlatıldığı 8:15 bölümünde zeytin dalları halkların altında kutlama ve ayin yapacağı çardak yapımında kullanılan kutsal bir malzemedir; "Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın: "Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin."

Nehemya 5:11 deki dizelerde, İsrail halklarındaki sınıf ayrımcılığı, ekonomik şartların olumsuzluğundan dolayı köleleşen yahudi halkın durumu hikaye edilir. Olasılıkla tarımsal ürünlerdeki yetersizlik paylaşım kavgalarına neden olmuştur; "Kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç olarak halka para ve buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim!. Tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin.”

Kral Nehemya, soylu/rahip ve varlıklı yahudiler ile daha alt sınıftaki yahudiler arasında barışı sağlamak, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için aksiyonlar alır; 10:37 "Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.". Levililerin özellikle tapınak işlerinden sorumlu, okuma yazma bilen, elit yahudi soyluları olduğu anlaşılıyor; 10:37 "Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.". Bu bölümde, Levililer isimli, tapınakta görevli ruhban sınıfın zeytinyağı dahil elde edilen diğer tarım ürünlerinden pay olarak ne kadar alacağı ayrıntılatıyla anlatılır. Bu uygulama günümüz devletlerinin topladığı vergilere benzer. Sonrasında gelen 10:39 daki ifadelerden anlaşıldığı kadarı ile armağan adı altında toplanan ürünlerin nasıl saklanacağı anlatılmakta, tapınak için ürün getirme sorumluluğunun gözetim altına alınacağı buyurulmaktadır, sonrasında 13:12 mısrasındaki ifadeden halkın buna rıza gösterdiği de ifade edilir. Bu aksiyonlar devlet olma yoluna giden sürecin başlangıcı gibi görünmektedir.

Nehemya 8:1 de Çardak bayramında gerçekleştirilen kutlama sırasında sadece zeytin diil başka ağaçlardan da bahsedilir; "...Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın: “Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin.”. Bu ağaçların tümü o devirlerin farklı halklarında tarımı yapılan kutsal ağaçlardır. Dağlardan toplanması, kutlama sırasında ekonomik değeri olmayan yabani ağaçların kullanılması amaçlanarak söylenmiş bir buyruğa benzemektedir.

Eyüp Kitabı

Eyüp kitabı bölümlerinin 15. ve 24. bölümleri; Tanrıya karşı isyan eden şüpheci bir bilinç ile ona karşı çıkan diğerinin karşılıklı konuşmalarını içerir.

15:33 "Asma gibi koruğunu dökecek, Zeytin ağacı gibi çiçeğini dağıtacaktır." ifadesi tanrı inancını sorgulayanların başına neler geleceğinin anlatısıdır. Kitabın bu bölümündeki anlatılar insan doğasındaki şüphecilik ve doyumsuzluk üzerine yazılmış bilgece şiirsel anlatılarla başlayıp, kötü ve inançsız halkların başına neler gelebileceği üzerine örneklerle biter. Çiçeklenmenin çok olduğu bir yılda verimin yüksek olması için ağaçtaki çiçeklerin %2 sinin zeytine dönüşmesi yeterlidir. "Zeytin ağacı gibi çiçeğini dağıtacaktır" ifadesi çiçeklerin %2 sinin bile ağaçta kalmadığı verimsiz bir yılın anlatımı gibidir. Bu olasılık günümüz modern şartlarında da 3-4 yılda bir gerçekleşmektedir.

Tanrı varolan kötülükleri yok etmek için aksiyon almamaktadır. 24:11 de "Teraslar arasında zeytin eziyor, susuzluktan kavrulurken şarap için üzüm sıkıyorlar." ifadesi zeytin ve üzüm tarımında zorla ve karın tokluğuna çalıştırılan yoksul ve alt sınıfdaki insanların -olasılıkla aralarında o dönemler için olağan kabul edilen köle sınıfına ait insanlar da vardı- düştüğü durumun anlatısı gibidir. Günümüzde bu durum değişmeden devam etmektedir, hasat zamanı zeytin toplama işinde çalışanlar günümüzde de şehirli nüfusun en alt sınıfındaki yoksullar, göçmenler ve fakir köylü halklardır.

Eyüp 29 bölümü bir tür ağıttır; bir monolog tarzında söze getirilmiş ama muhattabı Tanrı olan sözlerden oluşur. Eski mutlu ve varlıklı günlerin anlatıldığı ilk bölümde geçen şu ifade bunun en güçlü dışavurumudur: "Yollarımın sütle yıkandığı, Yanımdaki kayanın zeytinyağı akıttığı günler!...". Hasad edilen zeytinin taş havanlarda parçalanıp zeytinyağı eldesinin yapıldığı bir dönemde "kayadan zeytinyağı akması" tasavvuru çok da mantıksız değildir.

Mezmurlar Kitabı

Mezmurlar sazla ya da sesi güzel biri tarafından ilahi olarak söylenen, şiirsel surelerdir. Başlangıç dizeleri Davut'un soyundan olan bir mesihin habercisi gibidir.

Hz. Davut -Tanrı tarafından meshedilmiş olan kişi olarak- kendini zeytin ağacına benzetir; “Fakat ben Allah’ın evinde yeşil zeytin ağacı gibiyim; daima ve ebediyen Allah’ın inayetine güvenirim” (Mezmurlar 52:8).

Söylencelerde, Davut'un kısa boylu, koyun çobanlığı yapan, koyunlara bile adaletli davranan bir çocuk olduğu hikaye edilir. Yağ boynuzu başına koyulduğunda yağın kaynamaya başlaması Tanrının onu kral olarak seçtiğinin kanıtıdır. 92:10 dizesinde geçen "Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, taze zeytinyağını başıma döktün." ifadesi de bunun bir göstergesidir. Olasılıkla Davut adaletli bir erkek rahip kıral ve tecrübeli bir yöneticiydi. Kudüs’ü başşehir yapmak suretiyle iktidarını merkezileştirmiş, askerî teşkilatını geliştirmişti. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra ediyor, davalara bizzat bakıyordu. İsrailoğulları’nın tam anlamıyla yerleşik bir kent yaşamına geçip devleti güçlendirdikleri, Davut hem kendi evi olan tapınağı, hem de krallığın idaresini belli bir düzene koymuş görünüyor. İbadetleri sistemleştirdiği, sürekli bir ordu kurduğu Kuran-ı Kerim’de de ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Fiziksel dünyayı yaratan kudretin anlatıldığı 104. mezmur 15. dizede tarım ürünleri aracılığı ile Tanrı'nın yüceliği ifade edilir: "Yüreklerini sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini artıran ekmeği hep sen verirsin.".

Ailenin konu edildiği Mezmurlar bölüm 128:1-4 dizelerinde ailedeki çocuklar zeytin filizlerine benzetilir; "Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde." Zeytin, her sene yaz aylarında, gövdenin topraktan çıktığı alt bölümünden düzenli filizler veren bir ağaçtır. Gövde ve üst dallarda yaşam sona erse ya da hastalık olduğunda toprağa yakın bölümden kesilse bu canlı filizlerin bir kısmı yeni bir gövde oluşturma kapasitesine sahiptir. Ek olarak; zeytin fidesinden yetişkin bir zeytin ağacı yetiştirmek, yıllar alan, emek ve sabır gerektiren uzun soluklu bir uğraşıdır. Bundan dolayı çocukların zeytin filizlerine benzetilmesi mantıklıdır. Buna ek olarak; zeytin, diğer meyveler gibi dalından koparılır koparılmaz tüketilemez, lezzet vermesi için farklı uygulamalara tabi tutulur, tüketilebilir olması için zamana ve emeğe gereksinim gösterir. Aynı bölümde kadın, bir eş ve kadın olarak, asmaya benzetilir. Geçmişi göçmen olan bir halk, artık yerleşik kültüre uyum sağlamış görünmektedir. Kitabın bir çok bölümünde zeytin zenginliğin, bereketin sembolüdür, bundan dolayı kitabın sonraki bölümlerinde halkların başlarına gelen felaketler ve yaratıcının cezaları da zeytin üzerinden betimlenecektir.

Süleyman'nın Özdeyişleri

Bu bölüm bilge bir bilinç tarafından oluşturulmuş, şiirsel tarzda kaleme alınmış, insana dair kavramsal ifadelerle doludur; 5:3 "Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.".

Bununla birlikte 21:17 "Zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz." ifadesi ile üç satır sonra gelen 21:20 deki "Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur, akılsızsa malını har vurup harman savurur." ifadesi birbiriyle çelişir gibi görünmektedir.

Mezmurlar sazla ya da sesi güzel biri tarafından ilahi olarak söylenen, şiirsel surelerdir. Başlangıç dizeleri Davut'un soyundan olan bir mesihin habercisi gibidir.

Hz. Davut -Tanrı tarafından meshedilmiş olan kişi olarak- kendini zeytin ağacına benzetir; “Fakat ben Allah’ın evinde yeşil zeytin ağacı gibiyim; daima ve ebediyen Allah’ın inayetine güvenirim” (Mezmurlar 52:8).

Söylencelerde, Davut'un kısa boylu, koyun çobanlığı yapan, koyunlara bile adaletli davranan bir çocuk olduğu hikaye edilir. Yağ boynuzu başına koyulduğunda yağın kaynamaya başlaması Tanrının onu kral olarak seçtiğinin kanıtıdır. 92:10 dizesinde geçen "Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, taze zeytinyağını başıma döktün." ifadesi de bunun bir göstergesidir. Olasılıkla Davut adaletli bir erkek rahip kıral ve tecrübeli bir yöneticiydi. Kudüs’ü başşehir yapmak suretiyle iktidarını merkezileştirmiş, askerî teşkilatını geliştirmişti. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra ediyor, davalara bizzat bakıyordu. İsrailoğulları’nın tam anlamıyla yerleşik bir kent yaşamına geçip devleti güçlendirdikleri, Davut hem kendi evi olan tapınağı, hem de krallığın idaresini belli bir düzene koymuş görünüyor. İbadetleri sistemleştirdiği, sürekli bir ordu kurduğu Kuran-ı Kerim’de de ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Fiziksel dünyayı yaratan kudretin anlatıldığı 104. mezmur 15. dizede tarım ürünleri aracılığı ile Tanrı'nın yüceliği ifade edilir: "Yüreklerini sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini artıran ekmeği hep sen verirsin.".

Ailenin konu edildiği Mezmurlar bölüm 128:1-4 dizelerinde ailedeki çocuklar zeytin filizlerine benzetilir; "Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde." Zeytin, her sene yaz aylarında, gövdenin topraktan çıktığı alt bölümünden düzenli filizler veren bir ağaçtır. Gövde ve üst dallarda yaşam sona erse ya da hastalık olduğunda toprağa yakın bölümden kesilse bu canlı filizlerin bir kısmı yeni bir gövde oluşturma kapasitesine sahiptir. Ek olarak; zeytin fidesinden yetişkin bir zeytin ağacı yetiştirmek, yıllar alan, emek ve sabır gerektiren uzun soluklu bir uğraşıdır. Bundan dolayı çocukların zeytin filizlerine benzetilmesi mantıklıdır. Buna ek olarak; zeytin, diğer meyveler gibi dalından koparılır koparılmaz tüketilemez, lezzet vermesi için farklı uygulamalara tabi tutulur, tüketilebilir olması için zamana ve emeğe gereksinim gösterir. Aynı bölümde kadın, bir eş ve kadın olarak, asmaya benzetilir. Geçmişi göçmen olan bir halk, artık yerleşik kültüre uyum sağlamış görünmektedir. Kitabın bir çok bölümünde zeytin zenginliğin, bereketin sembolüdür, bundan dolayı kitabın sonraki bölümlerinde halkların başlarına gelen felaketler ve yaratıcının cezaları da zeytin üzerinden betimlenecektir.

Süleyman'nın Özdeyişleri

Bu bölüm bilge bir bilinç tarafından oluşturulmuş, şiirsel tarzda kaleme alınmış, insana dair kavramsal ifadelerle doludur; 5:3 "Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.".

Bununla birlikte 21:17 "Zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz." ifadesi ile üç satır sonra gelen 21:20 deki "Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur, akılsızsa malını har vurup harman savurur." ifadesi birbiriyle çelişir gibi görünmektedir.

Vaiz Kitabı

Zeytinyağı bahsi geçen 9. Bölüm mısralarındaki sözler yaşamın anlamı üzerine sorgulamalar ve özdeyişler içerir. 9:8 dizelerindeki "Giysilerin hep ak olsun. Başından zeytinyağı eksilmesin." ifadesi kutlamalar ve sevinçlerin eksik olmasın manasına gelir.

Yeşeya Kitabı

Yeşaya 17. bölüm (Tanrı Aram'ı ve İsrail'i Cezalandıracak), 6. mısra dizelerinde zeytin üzerinden Tanrı'nın öfkesinin yaratacağı sonuçlar anlatılır; "...çok az kişi kurtulacak, artakalanların sayısı, dövüldükten sonra tepesinde iki üç, dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalan zeytin ağacı gibi olacak..." . Yaratıcının yasalarına uyulmadığında halkların başına neler geleceğinin, nasıl yokedileceklerinin anlatıldığı ifadeler Yeşaya 24. bölüm (Rab Dünyayı Cazalandıracak) 13. mısrada da mevcuttur: "Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa, bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa, dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak." Zeytin hasadı, özellikle dalları yüksek olan ağaçlarda, daha düne kadar, uzun sopalarla bu dallara vurarak yapılıyordu. Bu uygulama dallara zarar veriyor ve bir sonraki sene hasadın azalmasına neden oluyordu. Günümüzde ağaç budanarak dalların yukarılara çıkması önlenmekte, hasad elle ya da makina ile yapılmakta böylece dalların zarar görmesi önlenmektedir.

Yeremya Kitabı

11. bölümünde (Antlaşma Bozuldu) yaratıcıya verdikleri sözleri tutmayan, eski çok tanrılı inançlarına geri dönen halkların nasıl cezalandırılacağı betimlenir. 11:16. dizede tanrı peygamber Yeremya'ya şöyle seslenir: "Rab sana meyvesi ve biçimi güzel, yaprağı bol zeytin ağacı adını vermişti. Ama güçlü fırtına koptuğunda, ağacı tutuşturacak; dalları kırılacak".

Babil sürgünü ile sonuçlanan bir bozgun ve dağılma sürecini anlatan bu bölüm, kahin peygamber Yeremya'nın ağzından yazılmış gibidir. Sürgün sonrası, sürgündeki halkları teselli etmek için yazıldığı anlaşılan, Tanrı'nın parçalanmış İsrail halklarını ileride mutluluğa kavuşturup gözetleyeceği, tüm İsrail halklarına umut verdiği sözler de içerir. Dizelerde geçen "zeytinyağı" içeren cümleler zenginliğin, refahın ve sevincin anlatımlarıdır.

Hezeikel Kitabı

16. bölümü, tüm İsrail'i temsil eden, kraliyet kenti olarak kabul edilen, gümüzün Kudüs'ü o zamanların Yeruşalem'i olan kentteki halkın geçmişi üzerine yapılan sorgulamanın ve sonrasındaki sadakatsizliklerin üzerine yazılmış ifadelerden oluşmuştur. Birden çok mısrada kutsama nesnesi, nimet ve gıda, sunu nesnesi olarak zeytinyağı ifadesi geçer. 46. bölümde, zeytinyağının sunu ve ibadetlerde ne miktarda kulanılacağı ayrıntılı bir şekilde ölçü birimi verilerek tarif edilir.

Hoşea Kitabı

14:6 (Rab İsrail'e Umut Veriyor); ...Dallanıp budaklanacaklar, görkemleri zeytin ağacını, kokuları Lübnan sedirini andıracak... Bu satırlar Tanrı'dan gelen iyiliğin ve vaadlerin, o dönemler bölgede maddi ve manevi değeri en yüksek iki ağaç üzerinden betimlenmesi gibidir. Sedir ağacının kokusu Hitit yazılı metinlerinde de geçer; “sedir ağacının tatlı kokusunu duyun”. Hitit halkları ağacı dini ritüellerde tütsü olarak kullanır, ağaçtan elde ettikleri sakızı şaraba karıştırırlardı.

Sedir ağacı kutsal kitaplarda kudretin, büyüklüğün, kuvvetin, şan ve şerefin, iktidarın, maneviyatın, takdirin, güç ve zenginliğin sembolüdür. Kelime Fransızca "cèdre" sözcüğünden köken alır. Fransızca sözcük ise Eski Yunanca aynı anlama gelen "kédros" sözcüğünden gelmektedir. Kadim zamanlarda, Yunan halklarının sedir ağacını Fenikelilerden öğrendiği düşünülmektedir. Bunun nedeni o çağlarda ağacın en fazla bulunduğu coğrafyanın, günümüz Lübnan devleti Doğu Akdeniz kıyıları olmasıdır. Cesur tüccar denizciler olarak bilinen, zanaatkar Fenikeliler için en önemli ihraç ürünü sedir ağacıydı. Yeni Yunanca'da "kedron" olarak telaffuz edilir. Latince karşılığı "cedrus" olup bir erkek ismidir. Günümüzde kullanılan “kudret” kelimesinin de aynı kökten geldiği düşünülmektedir. Sedir ağacı akdeniz coğrafyasının zeytin ağacı ile birlikte kadim ağaçlarından biridir. Sembolik anlamda, dişiliğin sembolü olan zeytinin tam tersine, sıklıkla kudretli, yasa koyucu, yargılayıcı ve takdir edici konumdaki "erkeksi" bir güçle özdeşleştirilmiştir. Medeniyet geçmişimiz süresince anıt mezarların, tapınak ve sarayların, eşyaların, savaş ve ticaret gemilerinin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Hicaz demiryolu yapımında kullanılan sedir ağacı o zamanlarla karşılaştırıldığında günümüzde yok olmaya yüz tutmuştur. Lübnan'daki sedir ağaçları korumaya alınmış, ülkenin bayrağındaki sembollerden biri olmuştur. Anadolu'daki her 46 ağaçtan birisi sedir ağacıdır, maden ve mermer ocaklarının tehdidi altındadır. Mumyaların tabutlarının bu ağaçtan yapıldığı, mumyalama işleminde ağacın beyaz reçinesinden yararlanıldığı biliniyor. Maalesef; tabut yapımında kullanımı hala devam etmektedir.

Amos Kitabı

4. bölüm 9. mısra; "Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor." Bölüm boyunca, eski çok tanrılı inançlarına geridönen halklara geçmişten örnekler verilerek tek ve mutlak güç olan her şeye egemen Tanrının geçmişte neler yaptığı ve bundan sonra da yapabilecekleri anlatılır.

Yoel Kitabı

Kitap yerküredeki en bozguncu göçmen böcek olarak tanımlanan Afrika ve Ortadoğu çekirgelerinin istilası ile başlar. İstila çağımızda da gıda güvenliğini tehdit eden doğal bir olgudur ve iklim değişikliği nedeni ile daha da kötüleşeceği düşünülmektedir. Yoel 1:10 "Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu, Yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi.".

İstila bittikten sonra Tanrı tövbe eden halkına seslenir; Yoel 2:19 "Bakın, size tahıl, yeni şarap ve zeytinyağı vereceğim, bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim." , Yoel 2:24 "Harman yeri tahılla dolacak. Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.".

Mika Kitabı

6. bölüm "Rab'bın Yargısı", 7. mısra ; "Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?

"Rabbın Yargısı" bölümü affedilme isteğinin büyüklüğünü ifade eden ifadelerden oluşur. Bağışlanmak için kadim zamanlardan kalma insan kurban etme (ilk oğul) seçeneği bile dile getirilir. Bir sonraki 8. mısrada Tanrı'nın ne istediğini anlarız "... Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka

Zeytinyağı bahsi geçen 9. Bölüm mısralarındaki sözler yaşamın anlamı üzerine sorgulamalar ve özdeyişler içerir. 9:8 dizelerindeki "Giysilerin hep ak olsun. Başından zeytinyağı eksilmesin." ifadesi kutlamalar ve sevinçlerin eksik olmasın manasına gelir.

Yeşeya Kitabı

Yeşaya 17. bölüm (Tanrı Aram'ı ve İsrail'i Cezalandıracak), 6. mısra dizelerinde zeytin üzerinden Tanrı'nın öfkesinin yaratacağı sonuçlar anlatılır; "...çok az kişi kurtulacak, artakalanların sayısı, dövüldükten sonra tepesinde iki üç, dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalan zeytin ağacı gibi olacak..." . Yaratıcının yasalarına uyulmadığında halkların başına neler geleceğinin, nasıl yokedileceklerinin anlatıldığı ifadeler Yeşaya 24. bölüm (Rab Dünyayı Cazalandıracak) 13. mısrada da mevcuttur: "Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa, bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa, dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak." Zeytin hasadı, özellikle dalları yüksek olan ağaçlarda, daha düne kadar, uzun sopalarla bu dallara vurarak yapılıyordu. Bu uygulama dallara zarar veriyor ve bir sonraki sene hasadın azalmasına neden oluyordu. Günümüzde ağaç budanarak dalların yukarılara çıkması önlenmekte, hasad elle ya da makina ile yapılmakta böylece dalların zarar görmesi önlenmektedir.

Yeremya Kitabı

11. bölümünde (Antlaşma Bozuldu) yaratıcıya verdikleri sözleri tutmayan, eski çok tanrılı inançlarına geri dönen halkların nasıl cezalandırılacağı betimlenir. 11:16. dizede tanrı peygamber Yeremya'ya şöyle seslenir: "Rab sana meyvesi ve biçimi güzel, yaprağı bol zeytin ağacı adını vermişti. Ama güçlü fırtına koptuğunda, ağacı tutuşturacak; dalları kırılacak".

Babil sürgünü ile sonuçlanan bir bozgun ve dağılma sürecini anlatan bu bölüm, kahin peygamber Yeremya'nın ağzından yazılmış gibidir. Sürgün sonrası, sürgündeki halkları teselli etmek için yazıldığı anlaşılan, Tanrı'nın parçalanmış İsrail halklarını ileride mutluluğa kavuşturup gözetleyeceği, tüm İsrail halklarına umut verdiği sözler de içerir. Dizelerde geçen "zeytinyağı" içeren cümleler zenginliğin, refahın ve sevincin anlatımlarıdır.

Hezeikel Kitabı

16. bölümü, tüm İsrail'i temsil eden, kraliyet kenti olarak kabul edilen, gümüzün Kudüs'ü o zamanların Yeruşalem'i olan kentteki halkın geçmişi üzerine yapılan sorgulamanın ve sonrasındaki sadakatsizliklerin üzerine yazılmış ifadelerden oluşmuştur. Birden çok mısrada kutsama nesnesi, nimet ve gıda, sunu nesnesi olarak zeytinyağı ifadesi geçer. 46. bölümde, zeytinyağının sunu ve ibadetlerde ne miktarda kulanılacağı ayrıntılı bir şekilde ölçü birimi verilerek tarif edilir.

Hoşea Kitabı

14:6 (Rab İsrail'e Umut Veriyor); ...Dallanıp budaklanacaklar, görkemleri zeytin ağacını, kokuları Lübnan sedirini andıracak... Bu satırlar Tanrı'dan gelen iyiliğin ve vaadlerin, o dönemler bölgede maddi ve manevi değeri en yüksek iki ağaç üzerinden betimlenmesi gibidir. Sedir ağacının kokusu Hitit yazılı metinlerinde de geçer; “sedir ağacının tatlı kokusunu duyun”. Hitit halkları ağacı dini ritüellerde tütsü olarak kullanır, ağaçtan elde ettikleri sakızı şaraba karıştırırlardı.

Sedir ağacı kutsal kitaplarda kudretin, büyüklüğün, kuvvetin, şan ve şerefin, iktidarın, maneviyatın, takdirin, güç ve zenginliğin sembolüdür. Kelime Fransızca "cèdre" sözcüğünden köken alır. Fransızca sözcük ise Eski Yunanca aynı anlama gelen "kédros" sözcüğünden gelmektedir. Kadim zamanlarda, Yunan halklarının sedir ağacını Fenikelilerden öğrendiği düşünülmektedir. Bunun nedeni o çağlarda ağacın en fazla bulunduğu coğrafyanın, günümüz Lübnan devleti Doğu Akdeniz kıyıları olmasıdır. Cesur tüccar denizciler olarak bilinen, zanaatkar Fenikeliler için en önemli ihraç ürünü sedir ağacıydı. Yeni Yunanca'da "kedron" olarak telaffuz edilir. Latince karşılığı "cedrus" olup bir erkek ismidir. Günümüzde kullanılan “kudret” kelimesinin de aynı kökten geldiği düşünülmektedir. Sedir ağacı akdeniz coğrafyasının zeytin ağacı ile birlikte kadim ağaçlarından biridir. Sembolik anlamda, dişiliğin sembolü olan zeytinin tam tersine, sıklıkla kudretli, yasa koyucu, yargılayıcı ve takdir edici konumdaki "erkeksi" bir güçle özdeşleştirilmiştir. Medeniyet geçmişimiz süresince anıt mezarların, tapınak ve sarayların, eşyaların, savaş ve ticaret gemilerinin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Hicaz demiryolu yapımında kullanılan sedir ağacı o zamanlarla karşılaştırıldığında günümüzde yok olmaya yüz tutmuştur. Lübnan'daki sedir ağaçları korumaya alınmış, ülkenin bayrağındaki sembollerden biri olmuştur. Anadolu'daki her 46 ağaçtan birisi sedir ağacıdır, maden ve mermer ocaklarının tehdidi altındadır. Mumyaların tabutlarının bu ağaçtan yapıldığı, mumyalama işleminde ağacın beyaz reçinesinden yararlanıldığı biliniyor. Maalesef; tabut yapımında kullanımı hala devam etmektedir.

Amos Kitabı

4. bölüm 9. mısra; "Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor." Bölüm boyunca, eski çok tanrılı inançlarına geridönen halklara geçmişten örnekler verilerek tek ve mutlak güç olan her şeye egemen Tanrının geçmişte neler yaptığı ve bundan sonra da yapabilecekleri anlatılır.

Yoel Kitabı

Kitap yerküredeki en bozguncu göçmen böcek olarak tanımlanan Afrika ve Ortadoğu çekirgelerinin istilası ile başlar. İstila çağımızda da gıda güvenliğini tehdit eden doğal bir olgudur ve iklim değişikliği nedeni ile daha da kötüleşeceği düşünülmektedir. Yoel 1:10 "Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu, Yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi.".

İstila bittikten sonra Tanrı tövbe eden halkına seslenir; Yoel 2:19 "Bakın, size tahıl, yeni şarap ve zeytinyağı vereceğim, bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim." , Yoel 2:24 "Harman yeri tahılla dolacak. Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.".

Mika Kitabı

6. bölüm "Rab'bın Yargısı", 7. mısra ; "Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?

"Rabbın Yargısı" bölümü affedilme isteğinin büyüklüğünü ifade eden ifadelerden oluşur. Bağışlanmak için kadim zamanlardan kalma insan kurban etme (ilk oğul) seçeneği bile dile getirilir. Bir sonraki 8. mısrada Tanrı'nın ne istediğini anlarız "... Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka

Tanrınız Rab sizden ne istedi?

Aynı bölümün "Yeruşalim'in Suçu ve Cezası" 15. mısrasındaki "Ekecek, ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz." ifadeleri Tanrı'nın kalka olan öfkesinin ve uygun gördğü cezalardan birinin ifadesidir.

Habakkuk Kitabı

Kitap "Habakkuk'un Rab'be Yakınması" ile başlar. Dinler tarihinteki oniki küçük peygamberden biri olan Habakkuk'un M.Ö. 7. yüzyılda yaşadığı iddia edilir. Kendisinin bir tapınak müzisyeni din adamı olduğu düşünülmektedir. Üç bölümden oluşan kitap Tanrı ile Habakkuk'un diyoloğu üzerinedir. Habakkuk isminin, İbranice'deki kucaklama anlamına gelen havak kökünden ya da Akatça bir bitki olan hambakuku'dan köken aldığı düşünülmektedir. İlk bölümünde toplumun yozlaşmasından, tanrının buyruklarına uymamasından ve bu nedenle de cezalandırılacaklarından bahsedilir. Tarihsel olarak bu dönem Babil sürgünü dönemine denkgelmektedir, arkasından Babil işgali gelecektir. Kitabın 3. Bölüm 17. kısmında zeytin ağacı geçer: "...Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda...". Bu kısımdaki ifadelerin Babil sürgününün sonuçları olduğu üzerinde görüşbirliği vardır. Bu bölüm müzik aletleri eşliğinde tapınakda icra edilen bir tapınak duasıdır.

Hagay Kitabı

Babil sürgünü sonrası -yaklaşık M.Ö. 500 yılları- yazıldığı düşünülmektedir. Sürgün sona ermiş, Tanrı Hagay vasıtası ile bereketli günleri müjdelemiştir. Oniki küçük peygambberden biri olduğu düşünülen Hagay'ın ismi İbranice'de hgg kökünden gelir, anlamı "hac yapmak" olup, Hagay'ın sürgün sonrası Kudüs tapınağını tekrar inşa etmek için çalıştığı düşünülmektedir.

Aynı bölümün "Yeruşalim'in Suçu ve Cezası" 15. mısrasındaki "Ekecek, ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz." ifadeleri Tanrı'nın kalka olan öfkesinin ve uygun gördğü cezalardan birinin ifadesidir.

Habakkuk Kitabı

Kitap "Habakkuk'un Rab'be Yakınması" ile başlar. Dinler tarihinteki oniki küçük peygamberden biri olan Habakkuk'un M.Ö. 7. yüzyılda yaşadığı iddia edilir. Kendisinin bir tapınak müzisyeni din adamı olduğu düşünülmektedir. Üç bölümden oluşan kitap Tanrı ile Habakkuk'un diyoloğu üzerinedir. Habakkuk isminin, İbranice'deki kucaklama anlamına gelen havak kökünden ya da Akatça bir bitki olan hambakuku'dan köken aldığı düşünülmektedir. İlk bölümünde toplumun yozlaşmasından, tanrının buyruklarına uymamasından ve bu nedenle de cezalandırılacaklarından bahsedilir. Tarihsel olarak bu dönem Babil sürgünü dönemine denkgelmektedir, arkasından Babil işgali gelecektir. Kitabın 3. Bölüm 17. kısmında zeytin ağacı geçer: "...Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda...". Bu kısımdaki ifadelerin Babil sürgününün sonuçları olduğu üzerinde görüşbirliği vardır. Bu bölüm müzik aletleri eşliğinde tapınakda icra edilen bir tapınak duasıdır.

Hagay Kitabı

Babil sürgünü sonrası -yaklaşık M.Ö. 500 yılları- yazıldığı düşünülmektedir. Sürgün sona ermiş, Tanrı Hagay vasıtası ile bereketli günleri müjdelemiştir. Oniki küçük peygambberden biri olduğu düşünülen Hagay'ın ismi İbranice'de hgg kökünden gelir, anlamı "hac yapmak" olup, Hagay'ın sürgün sonrası Kudüs tapınağını tekrar inşa etmek için çalıştığı düşünülmektedir.