一神教におけるオリーブとオリーブオイル - キリスト教の信仰

29-11-2024

17:04

キリストの洗礼。弟子レオナルド・ダ・ヴィンチと師アンドレア・デル・ヴェロッキオの共同作品。1472年。現在、フィレンツェのウフィツィ美術館に所蔵されている。この作品は、フィレンツェ近郊のサン・サルヴィ教会の司祭から祭壇画として依頼された。

この絵画は、神の介入の瞬間を描いたものです。柔らかな青い空と霧のかかった風景は、神性と超越性を象徴しています。空から伸びる腕は神を象徴し、黄色い光線は、聖霊の使者である翼を広げた鳩を通して、御子イエスを照らしています。「フィアット・ルクス(光あれ)。神の光が汝の上にありますように。」この絵画は、三位一体/聖三位一体の描写として認められています。

イエスは舞台中央で裸体で描かれ、性器以外は腰布で覆われている。頭上にはユーラシア地理学において神性と悟りを象徴する光背(光の円盤)が描かれている。作品に登場する人物は皆光背を帯びているが、イエスの光背にのみ赤い十字が描かれている。赤はイエスの苦しみ、犠牲、そして地上の生命との繋がり、つまり人間的な側面を象徴している。イエスは完全な人間であると同時に完全な神であり、これは位格的結合と呼ばれる信仰である。美術史において、神聖なものを象徴するイエスの頭に描かれた光背/太陽円盤の描写が最も古いのは、古代エジプトの男性神ラーの描写である。

洗礼者ヨハネはボウルから水を注いで清めの儀式を行っています。彼は土っぽい茶色のシャツを着ています。茶色は通常、質素さや世俗的な財産を手放すことと関連付けられており、ヨハネの慎み深さ、禁欲主義、砂漠に住む預言者としての役割に言及しているかのようですが、儀式が行われ作品が作られた当時、貴族や裕福な階級の人にしか手の届かなかった別のディテールがあります。それは、ピンク色のローブの縁にある金のレース細工です。中世では布を黒や茶色にするのは高価な習慣だったことが知られているため、画家がこれらの色を使用したときに本当に質素さと慎み深さについて言及していたとは考えにくいです。ローブの左腕には、忠誠の象徴である青色(おそらく紫または藍の色合い)のディテールがあります。この色を紫の色合いとして見ると;藍は壮麗さ、崇高さ、知恵、そして崇高な理想の象徴であったと言えるでしょう。中世において藍は織物染料として最も高価な色の一つでした。ヨハネは左手に細い十字架と巻物を持ち、巻物にはヨハネによる福音書にある「見よ、世の罪を取り除く神の小羊」というメシアの到来を告げる言葉が記されています。

二人の足は水たまりに浸かっており、これは水による浄化の象徴です。澄んだ水に浸かった足の描写が、実物に忠実に描かれている点は特筆に値します。水は背景に描かれたヨルダン川から流れ出ています。ヨハネの背後の岩、その上の木々、そして水たまりは、ヨルダン川東岸のエル・マグタス(アラビア語で「浸水」の意)遺跡を想起させます。この作品の作者たちがこの地を訪れたかどうかは定かではありませんが、イエスが洗礼を受けた場所と考えられています。背後の岩に描かれた地層の描写は、巨匠が見たものを可能な限り現実に近づけようとした繊細な感性を示しています。

絵画の左側にひざまずく二人の天使は、若きレオナルドの絵画的ビジョンの先駆けとみなされています。天使の細部から、専門家たちはこの天使にレオナルドが色を塗ったと考えています。イエスは長い髪と、もう一方の天使よりも女性的な容貌を持ち、金色のレースの縁取りが施されたドレスを着ています。これは明らかにヨハネのドレスと同じものです。イエスは洗礼式を、無邪気な表情と感嘆の表情、そして少し思索的な表情で見守っています。イエスの衣服は濃い黒です。当時、黒は高価な色であると同時に修道士の色でもあり、一般的に濃い色の布地は淡い色の布地よりも高価でした。天使のローブの色を青と仮定すると、キリスト教の図像学において、青と紺色は聖母マリアと関連付けられることが多いからです。初期キリスト教時代、藍は最も高価な色の一つでしたが、中期にはより高価な緋色に取って代わられました。今日、赤は修道院の階層において高い地位の象徴です。当時、聖母マリアはほぼ常に紺色の衣をまとって描かれていました。もしこれが紫の色合いだと認めるなら、別の解釈も可能でしょう。中世において紫色のローブが司祭、国王、皇帝、裁判官の身にまとった色であったことを考えると、そこには精神性と権力の概念が暗示されていると言えるでしょう。殻を持つ小さな貝(ヌセラ・ラピルス)から得られる「インペリアル・パープル」は、金よりも高価でした。わずか1グラムの染料を得るために、約1万匹の貝が使われました。この貝から得られる濃い紫色の染料はティリア・パープルと呼ばれ、その途方もない価格から、王族の象徴とされていました。

もう一人の天使は、もう一方の天使よりも男性的な表情で描かれており、両手を胸の前で組んでいます。その表情には感嘆の表情はなく、別の方向を見つめています。彼が誰を、あるいは何を見ているのかは不明ですが、何か不安げな表情をしているように見えます。絵には写っていませんが、洗礼の儀式を見守っている他の天使たちを見つめているのではないかという示唆があります。

天使たちの後ろの木はヤシの木で、地中海の地形、ユーフラテス川とチグリス川流域の特色です。ヤシの木は古代エジプトでは男性神の象徴、アナトリアと中東では古代の女神の象徴、そしてローマ人にとっては勝利の女神ニケの象徴でした。正典福音書のヨハネによる福音書によると、イエスとその弟子たちが平和と謙遜の象徴であるロバに乗ってオリーブ山からエルサレムへ降り立ったとき、人々はイエスを称えるためにこの木の枝で道を覆いました。ヤシの枝は貧しい人々にとって赤い絨毯となりました。復活祭前の日曜日に祝われる枝祭りは、イエスが勝利の英雄としてエルサレムに入城したことを祝うもので、ヤシの木の枝が用いられます。キリスト教が広まっているにもかかわらずヤシの木が手に入らない地域では、祝賀行事にオリーブの枝が用いられますが、北方地域ではどちらの木も生育しないため、地元の木の枝が用いられます。

鳥類学者は、この作品に描かれた他の2羽の暗い色の鳥(そのうち1羽はヤシの木の中にかろうじて見えるシルエットで描かれている)は雄のアカハラモズだと考えている。その象徴的な意味は不明だが、悪魔を象徴しているという解釈もある。

イエスの右肘には、ほとんど目に見えない鳥が描かれています。おそらくペリカンでしょう。ペリカンは中世キリスト教美術において、イエスの犠牲の象徴として広く用いられました。これは、母ペリカンが狩りをしていない時に自分の肉をつつき、その血を子に与えるという信仰に基づくもので、イエスの自己犠牲と自己犠牲を象徴していると考えられていたためです。また、ペリカンは聖餐式にも関連しており、「これはあなたのために流された私の血である」というイエスの言葉が引用されています。当時の神学者であり哲学者でもあるトマス・アクィナスの賛美歌の中で、イエスは「善きペリカン」と呼ばれています。

ヨハネによる福音書の第一章で、ヨハネはユダヤのエリート層に対し、自分は救世主ではなく、救世主はイエスであると語り、なぜそう信じるのかを述べています。「ヨハネは証言を続けてこう語った。『私は、御霊が鳩のように天から降り、その方の上にとどまるのを見た。私はその方を知らなかった。しかし、水で洗礼を授けるために私を遣わした方はこう言われた。『御霊が降りてとどまるのを見た人には、聖霊によって洗礼を授ける方である。』」

キリスト教意識の最も根本的な信仰は三位一体です。三位一体とは、父、子、聖霊として表現される神の三位一体を定義する複雑な信仰体系です。キリスト教の思想では、神がイエスの母である処女マリアを妊娠させるために用いた要素は聖霊と呼ばれています。魂が鳥として現れることは、トルコの叙事詩、物語、伝説にも頻繁に見られます。ウイグルの伝説では、「形が変わる/皮膚が変わる」と表現されています。特に天への旅の間、シャーマンは実際には「人間の魂」を表す鳥の姿をとるか、超自然的な動物に乗ります。トルコ人がイスラム教を受け入れると、「皮膚が変わる」ことは聖人の奇跡または聖人として表現されるようになりました。

ローマ時代初期キリスト教徒の寺院や墓は、隠蔽や調査を避けるため岩に彫られたり、地中に掘られたりしていましたが、中にはオリーブの枝をくわえて帰還する鳩の姿が描かれています。オリーブの枝をくわえた鳩は、聖性の象徴として多くの教会で描かれてきました。キリスト教初期には、鳩は洗礼の象徴とされていました。また、オリーブの枝は聖霊の象徴であり、図像学的には死後の復活をも表しており、オリーブの枝をくわえた鳩は洪水神話に由来する「新たな生命の到来を告げる者」の象徴として用いられました。

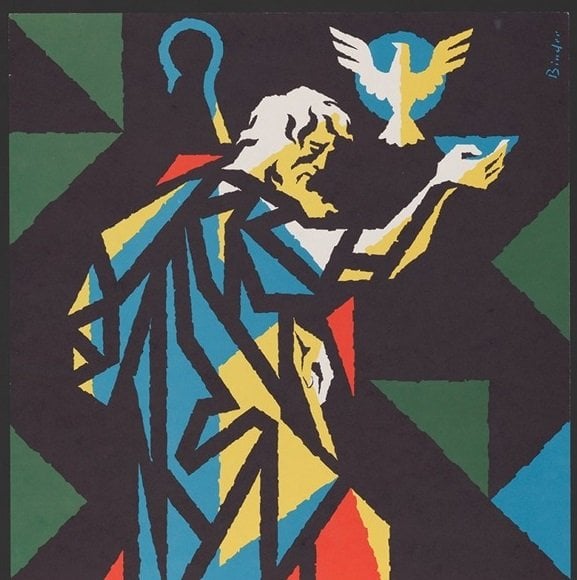

洗礼者ヨハネ。オーストリアのデザイナー兼画家ジョセフ・バインダー(1898-1972)による絵。聖書画像コレクション(1962年)より。

キリスト教絵画の歴史においては、鳩の代わりに有翼の人間を描いた作品も見られます。「聖ヨセフの夢」という題名の絵画は数多く存在し、聖ヨセフ(聖母ヨセフ)を描いたものです。ヨセフは聖母マリアの婚約者/守護者であったとする説もあれば、聖母マリアと性交を持たなかった夫であったとする説もあります。

キリスト教絵画の歴史においては、鳩の代わりに有翼の人間を描いた作品も見られます。「聖ヨセフの夢」という題名の絵画は数多く存在し、聖ヨセフ(聖母ヨセフ)を描いたものです。ヨセフは聖母マリアの婚約者/守護者であったとする説もあれば、聖母マリアと性交を持たなかった夫であったとする説もあります。

中東に起源を持つ信仰に関する物語の多くに共通するのは、エルサレムの東に位置するオリーブ山です。ノアの鳩は、メシアが来るとされるこの丘からオリーブの枝を運んできました。イエスはこの山の麓で最後の食事をし、ここから天に昇りました。そして、そこにある古いオリーブの木の下で休息したと信じられています。オリーブ山の8本のオリーブの木はイエスの磔刑を目撃し、イエスが磔にされた十字架はアダムの墓から生えたオリーブの木から作られたと言われています。山麓の墓地にいる人々は、終末が訪れた際に最初に復活するエリート層です。「神々が住まう聖なる山」という古代のイメージは、今や中東の人々の意識の中で、オリーブの木が位置する丘の頂上へと変化しています。正典/宗教権威によって認められた福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)には、イエスがこの山で、特に夕方に時間を過ごし、ここで使徒たち(最初の弟子たち)と語り合ったことが語られています。

ユダヤ系出身の宗教家であったパウロは、多神教のローマ人にイエスの説教と教えを広めた最初の宣教師でした。聖書の「ローマ人への手紙」の中で、パウロはオリーブの木を通して、ユダヤ教とキリスト教の信仰は起源において一つであると説いています。彼によれば、キリスト教はユダヤ教の信仰がオリーブの木の幹に接ぎ木されたものに過ぎません。

「…最初の生地が聖なるものであれば、生地全体も聖なるものです。根が聖なるものであれば、枝も聖なるものです。しかし、オリーブの木の枝が切り取られ、あなたが野生のオリーブの若木のように、そこに接ぎ木され、真の木の健全な根にあずかる者となったとしても、枝を誇ってはいけません。もしあなたが誇るなら、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのだということを覚えなさい。そうすれば、あなたは『枝が切り取られたのは、私が接ぎ木されるためだ』と言うでしょう。」確かに、彼らは不信仰によって切り取られましたが、あなたがたは信仰によって堅く立っています。誇ってはならない。かえって恐れなさい。もし神が最初の枝を惜しまなかったなら、あなたがたも惜しまないでしょう。ですから、神の慈しみと峻厳さを見なさい。神は倒れる者には厳しいが、あなたがたも神の慈しみに堅く立つなら、神はあなたがたを慈しみ深く扱ってくださる。そうでなければ、あなたがたも切り取られるであろう。もし彼らが不信仰にとどまらないなら、ユダヤ人も真の木に再び接ぎ木されるであろう。神には彼らを再び接ぎ木する力があるからである。あなたがたが野生のオリーブの木から切り取られ、自然に逆らって真のオリーブの木に接ぎ木されたのであれば、真の枝は真のオリーブの木から切り取られるであろう。「まして、どんなにか接ぎ木されることがあろうか。」(ローマ人への手紙 11:16-24)

これらの発言は、当時イエスが救世主であることを認めなかったユダヤ人に対してなされたのかもしれないが、ユダヤ人社会にキリスト教の信仰を受け入れられなかった一神教に傾倒していた異教徒や非ユダヤ人のコミュニティーメンバーを引き付けるために使われた可能性もある。

キリスト教初期、ローマ都市の異教徒の間では、エジプトやギリシャ起源の多神教的信仰(ペイガニズム)が広く浸透していました。ローマ人にとって、鳩は女性の豊穣のエネルギーとビーナス(ギリシャ神話ではアフロディーテ)の象徴でした。ギリシャ神話で神と人間の仲介役を務めたゼウスの息子ヘルメスは、異教徒の人々の心の中では、足元と兜に鳩の翼を持つ男性神でした。また、古代エジプトでは、死後の世界を描く際に、様々な姿をとることができる「バー」と呼ばれる魂が鳥として構想されていたことが知られています。こうした歴史的背景から、異教信仰はキリスト教の集合的潜在意識から完全に消去されたわけではなく、形を変えながら新たな名前で存在し続けたという解釈が生まれています。

鳩は豊穣と繁栄をもたらす鳥として描かれ、イスラム教を最初に受け入れたトルコのハーン、サトゥク・ブグラ・ハーンとその墓と結び付けられています。ウイグルの伝説では、鳩は預言者ムハンマドとサトゥク・ブグラ・ハーンと結び付けられています。また、鳩は異教徒による預言者ムハンマドの捕獲を防いだことから、イスラム教徒にとっても神聖な鳥とされています。

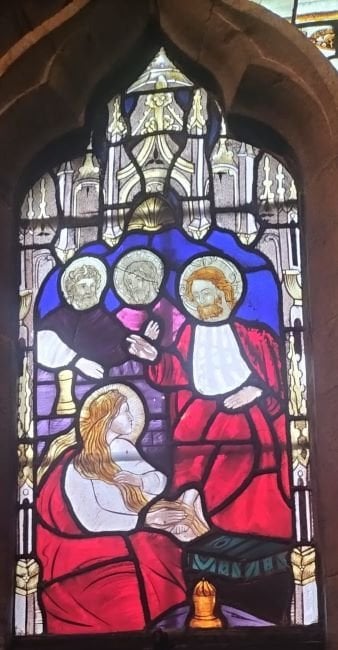

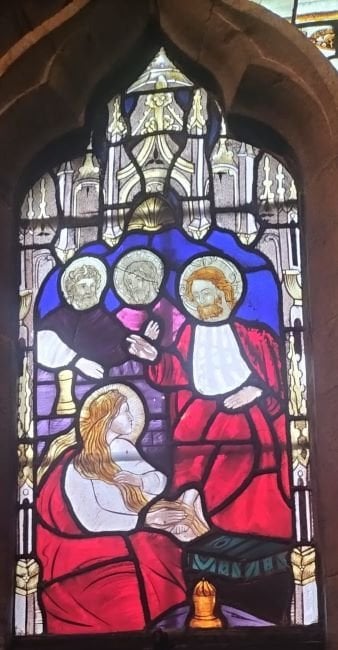

イエスの聖性を強調するために頻繁に用いられる「メシア」という言葉は、語源的には「塗る」あるいは「油を塗る」という動詞に由来します。油を塗られることが聖性の証しであるという信仰は、この地域に存在した非常に古い考え方です。すべての福音書には、イエスに油を塗る女性の姿が描かれています。アラバスター製の容器に入った油(新生児用油またはオリーブ油)の物語が語られています。ある福音書では、油を持参した女性がイエスの足に油を塗り、髪に塗りつけ、別の福音書では、イエスの頭から油を注ぎます。頭から油を注ぐという行為は、ユダヤ教の信仰を想起させる一方で、油を用いた水の洗礼の儀式にも似ています。注目すべきは、この福音書では、ユダヤ教における神や祭司長ではなく、普通の人、さらには福音書の一つによれば罪深い女性(悔い改めた娼婦マグダラのマリア)が油を注いでいるということです。マタイとマルコの福音書では、イエスは頭から注がれた油で埋葬される準備をしていると語っています。この記述は、古代ギリシャ・ローマの人々に広く見られた、遺体にオリーブオイルを塗ったり、油を振りかけたりという伝統が、今もなお失われていないことを示唆しています。

エジプトの女神バステトの雌ライオンのシンボルが描かれた石膏の化粧瓶。ツタンカーメンの墓(紀元前1323年頃)の第18王朝の副葬品。カイロ博物館所蔵。

アラバスターの語源を調べてみると、古代エジプトの雌ライオン/猫頭の女神バステト(香油壺の女神)の容器を指す言葉に遡ることがわかります。この女神は、階層構造の頂点にいた太陽神ラーの娘であり、家の女性や子供たちの守護神であり、彼女が作る香油で病気から彼女たちを守ると信じられていました。古代において、油や香油が最初に使用されたのは宗教儀式であったと考えられています。香油は神々の像の前に置かれた白い大理石の容器に置かれ、司祭はそれを指で取って神像に塗りました。時が経つにつれて、香油は宗教的目的以外の目的にも使われるようになり、その最も初期の例は古代エジプトで発見されており、高貴で裕福な上流階級のエジプト人は、自分自身や葬儀のためにこれらの香油を使い始めました。オリーブオイル、アーモンドオイル、ゴマ油といった香りの残る油で作られた軟膏が使われ、腐敗を防ぐために塩が加えられていたと考えられています。太陽が降り注ぐエジプトの気候の中で、マッサージのように肌に塗布された古代の化粧品は、肌に弾力と柔らかさを与えていたに違いありません。猫が人間の足に擦り寄る様子も想起させるこの物語は、異教の信仰を持つ人々がキリスト教の信仰に触れ、悔い改めてキリスト教徒へと変わっていく過程を描いた神話のようです。

マグダラのマリアは油の壺を持ち、髪でイエスの足を撫でている。イギリス、サウサンプトンのセント・エドマンズ・カトリック教会の窓。写真:エラ・ロゼット

聖書の物語に登場する「マリア」という女性は、常にイエスと特別な関係を持っていました。処女の母の名はマリアです。ヨハネによる福音書では、手に油の入った壺を持ち、イエスの足元にひれ伏して足を油で塗り、まるで女神がイエスに油を注ぎ、選ばれた者とするかのように、その後悔い改めてキリスト教徒となった長髪の女性はマグダラのマリアです。このマリアは、イエスが十字架にかけられ、殺される際にもイエスの隣に立っていました。また、ヨハネによる福音書によると、イエスの復活を最初に目撃したのもマグダラのマリアです。彼女はイエスに初めて会ったとき、庭師だと思ったそうです。

マタイによる福音書の中で、オリーブ油と女性に関する箇所の一つに、イエスを待ち望む十人の処女の物語があります。イエスの到着は遅れ、夜になり、処女たちは眠り込んでいました。イエスが来ると聞いて皆目を覚ましますが、ランプの油(当時、オリーブ油は照明として非常に一般的でした)が切れていました。それを予期していた五人は、予備の油を注ぎ、ランプに火を灯し、イエスを迎えに行きました。油を汲みに行った他の処女たちは遅れたため、イエスに挨拶できず、婚宴にも入れませんでした。「…用意のできていた処女たちはイエスと共に婚宴に入り、戸は閉められました。後から来た他の処女たちは、『ご主人様、ご主人様、開けてください』と言いました。しかし、花婿(結婚しようとしていたイエス)は、『はっきり言いますが、私はあなた方を知りません』と言いました。」だから、目を覚ましていなさい。あなたたちは、その日、その時を知らないからです。(マタイ伝25章1-13節)これらの節の表現が何を指しているのかについては、様々な解釈があります。

ユダヤ教聖職者パウロの時代には、その歴史的起源が古代エジプトに遡る地母神イシスの崇拝がギリシャ・ローマ世界で広く行われていた。イシス神殿はまず紀元前700年頃にシリアで広まり、その300年後にはギリシャ本土や地中海沿岸の都市にも広まった。紀元前1世紀には、イシス崇拝は秘儀として西ヨーロッパ全土、特にローマで広まった。紀元後430年頃、キリスト教神学者プロクロスはマリアを神性とし、神と人との仲介者と呼んだ説教を行った。アレクサンドリアのキュリロスはエフェソスでの説教でマリアをほぼ神格化したため、当時の人々の意識の中でイシスと、その相棒であるエフェソスの地母神ディアナ(アルテミス)は聖なる処女マリアへと変容したようである。キリスト教では、マリアの墓は古代都市エフェソスの丘の上にあると信じているところもある。

キリスト教の教会だけでなく、イシス神殿でも告解の儀式が行われていたことが知られています。キリスト教における告解の慣習の根底には、聖書の次の一節があるようです。「あなたはわたしの頭に油を塗ってくれなかったが、この女はわたしの足に甘い油を塗ってくれた。だから、この女の多くの罪は赦されていると告げます。」(ルカによる福音書 7:46)

水による清めの儀式は、キリスト教以前の多神教的異教信仰を持つ人々の間でも一般的でした。西アナトリアとギリシャで行われた考古学的発掘調査では、神殿に入る前に入口で清めや水による清めに使われた容器、ボート、鉢などが発見されました。当時の著述家が記した文献には、聖域に入る前に緑の枝を持つ植物(おそらくオリーブかローレル)で水を撒いていたことが記されています。洗礼式において、イシス神殿の司祭は「私はあなたを水で清め、油で清めます」と唱えます。これは、イシスの儀式において、洗礼、つまりナイル川の聖水を崇拝者の頭に注ぐことで、すべての罪が消し去られ、過ちから解放されると信じられていたためです。エジプトの地母神イシスは、オリーブの木を創造した神としてエジプトの人々に信じられていましたが、キリスト教にもその信仰が受け継がれたようです。しかし、キリスト教における洗礼の儀式はイシスの儀式とは異なります。キリスト教では、洗礼は一度きりで、教会の入口ごとに水による清めの儀式が行われるわけではなく、異教の信仰を想起させる洗浄・清めに伴う行為は、洗礼における象徴的な再生や精神的な悟りとは類似していません。キリスト教初期には、洗礼の儀式は海、川、水源、湖、あるいは小さな池で行われていました。後に、この儀式は教会に隣接する洗礼堂で行われるようになりました。

ヤコブ書第3章は、「抑制されない舌」という題名のもと、口から発せられる言葉や発する言葉の大切さについて説教しているようです。読者は、ベクタシのことわざ「汝の手、汝の腰、汝の舌を制御せよ」を思い起こします。賛美と呪いが同じ舌から発せられるべきではありません。それは不可能です。この考えは、「…いちじくの木がオリーブの実を結び、ぶどうの木がいちじくの実を結ぶだろうか?」という表現で表現されています。

黙示録11章4節(二人の証人)の「これらは、地の主の前に立つ二本のオリーブの木、また二つの燭台である」という表現は、旧約聖書ゼカリヤ書第4章「第五の幻:燭台とオリーブの木」に登場する二人の登場人物を思い起こさせます。神から力を与えられた二人の証人(二人の選ばれた者)は、オリーブの木と燭台に例えられます。この二人の預言者に危害を加える者は罰せられます。

塗油の伝統は、やがてヨーロッパの君主の戴冠式や新任教皇の塗油にも応用されました。イングランドでは、新任の司祭のための儀式において、聖油が司祭の手や手のひらに塗られました。文献には、教会や教会内の物品への塗油の記録も見られます。魂の洗礼や死への備えの儀式以外にも、聖油が用いられるこうした分野は、旧約聖書に記された宗教的慣習の継承であると考えられます。神殿の物品を含む様々な物品にオリーブオイル、あるいは旧約聖書に記されている「聖油」と呼ばれる製品を塗り、祝福する文化は、今もなお失われることなく、キリスト教教会文化へと受け継がれ、現代にも応用されている文化として生き続けています。

写真:バーミンガム電球、聖霊のシンボルである鳩の形にデザインされた現代のアンプル、聖香油(祝福されたエッセンシャルオイル)を含み、 24金箔で金メッキされ、鳩のラピスラズリの目は手彫り、前面にはバーミンガム教区の紋章があり、ニューギルドスタジオ社によって製造されました。聖油は聖木曜日/主の晩餐木曜日に行われる聖香油の儀式(聖油の儀式)によって神聖なものとされ、米国聖公会の叙階、司祭叙階、洗礼、堅信礼で使用されます。(出典)。 編集者: Uğur Saraçoğlu ( ugisaracoglu@yahoo.com.tr )

キリスト教信仰にとって重要な宗教的慣習である聖餐式の中には、純粋なオリーブオイルにエッセンスとバルサム(樹木の樹脂)を加えたものがいくつかあります。この混合物は英語で「クリスム」と呼ばれ、年内の特定の時期に、高位の司祭(司教)または権限を与えられた司祭が祈りを捧げながら、一種の儀式として調合され、容器に詰めて保管されます。「クリスム」という言葉は「没薬」「ミロン」、祝福された油、あるいは聖なる塗油の意味で用いられます。語源は古代ギリシャ語の「ミルラ」(香油)に遡ります。また、古代ギリシャ語で「クリスマ」は塗油行為を意味します。時を経て、この言葉はラテン語の「クラムム」へと変化し、その後、フランス語圏の人々を経て英語圏に伝わり、「クリーム」という言葉に変化したようです。東方地理の民族のひとつであるアッシリア人の言語では、「ムルン」という用語は、死者の防腐処理に使われる良い香りの木の樹脂を意味する「ムロ」という言葉に由来しています。

キリスト教文献における「聖餐」という言葉は、司祭が行う宗教儀式を指し、キリスト教徒であると信じられている、あるいはキリスト教徒になるであろう人々を聖化、言い換えればキリスト教徒としての証印を与えます。この儀式で使用される聖香油は、信者の意識の中で聖霊の象徴として現れます。

キリスト教文献における「聖餐」という言葉は、司祭が行う宗教儀式を指し、キリスト教徒であると信じられている、あるいはキリスト教徒になるであろう人々を聖化、言い換えればキリスト教徒としての証印を与えます。この儀式で使用される聖香油は、信者の意識の中で聖霊の象徴として現れます。

カトリックの意識は、秘跡を、神/イエス・キリストが人類のためになされた善行(教育、奉仕、癒し、飢えた人々への食糧、赦し、苦しみなど)の象徴的な表現、あるいは再現であると捉えています。この言葉の語源は古代ギリシャ語に遡りますが、その意味は、目に見えない神の善行を目に見える形にすること、あるいは神に特有のしるしを劇的に再現することです。

絵画「七つの秘蹟の祭壇」の詳細。立っている年長の司祭(おそらく教会の司教)が聖油の壺を持ち、その壺から聖油を一滴、ひざまずいている白衣の司祭の右手に握られた白い布に落としている。ひざまずいている司祭の右手に握られた受け皿は、聖油が床にこぼれないようにするためのものだ。この油絵は、固定翼を備えた3つの部分に分かれた折り畳み式のパネルに描かれ、オランダ人画家ロヒール・ファン・デル・ウェイデンと彼の工房が5年の歳月をかけて完成させた。作品全体はローマ・カトリック教会の七つの秘蹟(サクラメント)を描いており、現在ベルギーのアントワープ王立美術館に展示されている。

カトリックのキリスト教共同体で執り行われる七つの秘跡の一つは、「最後の塗油、すなわち臨終の床にある患者への塗油」です。この慣習の起源は、聖書の次の一節に基づいています。「あなたがたのうちに病人がいたら、教会の長老たちを招き、主の名において油を塗って祈ってもらいなさい。」(ヤコブの手紙5章14節)。しかし、この礼拝形態の起源は聖書だけでなく、埋葬前に遺体に塗油するという古代ローマの宗教慣習にも関連していると考えられます。

カトリックのキリスト教共同体で執り行われる七つの秘跡の一つは、「最後の塗油、すなわち臨終の床にある患者への塗油」です。この慣習の起源は、聖書の次の一節に基づいています。「あなたがたのうちに病人がいたら、教会の長老たちを招き、主の名において油を塗って祈ってもらいなさい。」(ヤコブの手紙5章14節)。しかし、この礼拝形態の起源は聖書だけでなく、埋葬前に遺体に塗油するという古代ローマの宗教慣習にも関連していると考えられます。

カトリック教徒は、死期が近いキリスト教徒にのみこの儀式を行います。オリーブオイルの軟膏/クリームを、治癒または罪の赦しを願って、安らかな死の過程を保障するために、患者の手、額、または顔に塗ります。この儀式に参加する司祭は、まるでイエスの役割を演じているかのようです。治癒を目的として行われる場合、司祭は医師の身分を帯びているように見えますが、儀式の力は司祭ではなく神から来ると信じられています。司祭は患者に手を置き、患者のために祈りを捧げ、そして定められた順序で、祝福されたオイルを患者の体、特に顔と手に塗ります。儀式後も患者が死なない場合、または一旦回復しても後に再び悪化した場合は、この儀式が再度行われます。正教会のキリスト教徒は、死にゆく人だけでなく、患者自身にも、また感染予防のためにこの儀式を行います。この儀式の力が信者の信仰から来るのか、神から来るのか、それとも聖職者から来るのかについては、キリスト教の歴史において多くの議論があります。

一部の正教会(アルメニア正教会とアッシリア正教会)では、新生児や後にキリスト教に改宗した者のために、水を用いた洗礼の直後に行われる別の塗油儀式、「ムルンの秘跡」があります。水は身体に洗礼を与えますが、霊魂には与えません。水を用いた儀式の直後に行われるこの秘跡(一種の補完的な洗礼)によって、霊魂も洗礼を受け、身体と霊魂の結合が確立されます。新生児の身体は聖なる塗油で塗られることで印が付けられ、神の恵みを受けるに値するとみなされます。この考えと信仰の起源として挙げられる聖句の一部を以下に示します。

「私たちをキリストにおいてあなた方と共に強め、油を注いでくださるのは神です。神は私たちに証印を押し、保証として聖霊を私たちの心に授けてくださいました。」

コリント人への第二の手紙 1章21~22節。

「...あなたがたは、神がナザレのイエスに聖霊と力とを注がれたことを知っています...」使徒行伝10章37~38節。

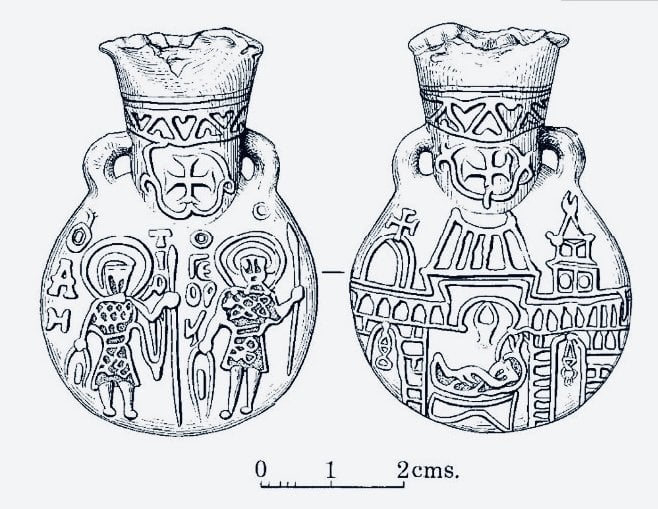

上級司祭によって儀式的に祝福された精油は、教会内の容器に保管されます。時が経つにつれ、聖油は(おそらく持ち運びが容易で実用的であることから)球根状の小さなガラス製または金属製の容器に詰められ、司祭が持ち運びやすい形に整えられます。文献では、これらの容器は「聖なるアンプル」と呼ばれています。

上級司祭によって儀式的に祝福された精油は、教会内の容器に保管されます。時が経つにつれ、聖油は(おそらく持ち運びが容易で実用的であることから)球根状の小さなガラス製または金属製の容器に詰められ、司祭が持ち運びやすい形に整えられます。文献では、これらの容器は「聖なるアンプル」と呼ばれています。

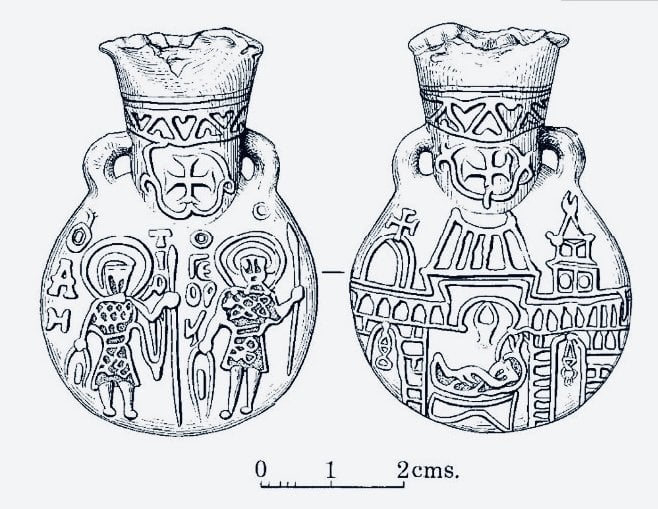

写真:聖油を運ぶために使用された鉛製の巡礼用アンプル、12~13 世紀(中期ビザンチン時代)、エルサレム製、高さ:56.60 mm、幅:37 mm、奥行き:15.60 mm。

首の両側には十字架が描かれている。建築描写のあるアンプラの側面には、十字軍による再建後のエルサレムの聖墳墓教会の新しい姿が描かれている。その時代に増築された部分は今日でも見ることができる。イエスが磔刑に処され、埋葬され、そして復活した場所であると信じられている3つのアーチを持つ教会は、レリーフで装飾されている。建物の左右には、十字軍時代に増築された2つの建造物、鐘楼と十字軍のシンボルが描かれた大きなドームが描かれている。イエスの遺体は中央のアーチ(アナスタシス・ロタンダ;イエスが埋葬されたと信じられている場所の上にあるドーム型の建築物)の下に棺に入っていると信じられている。3つのアーチの下にはそれぞれランプが吊るされている。聖書に記された過去の物語と、十字軍が共にエルサレムを征服した時代を伝えようとする試みである。

アンプラの裏側には、左手に槍、右手に盾を持つ聖戦士の姿が2つ描かれており、右側には聖人の名前「ディミトリ」と「ゲオルギオス」が記されています。このアンプラの描写について、次のようなコメントがあります。エルサレムを再征服した聖人たちは、一方では自らの成功を、他方では聖なる神殿の再建を誇りとしており、聖書における過去と当時の成功を象徴するアンプラを見るたびに、この描写を通してイエスの埋葬と復活の瞬間を自ら体験しているかのようだった、というのです。

塗油の伝統は、やがてヨーロッパの君主の戴冠式や新任教皇の塗油にも応用されました。イングランドでは、新任の司祭のための儀式において、聖油が司祭の手や手のひらに塗られました。文献には、教会や教会内の物品への塗油の記録も見られます。魂の洗礼や死への備えの儀式以外にも、聖油が用いられるこうした分野は、旧約聖書に記された宗教的慣習の継承であると考えられます。神殿の物品を含む様々な物品にオリーブオイル、あるいは旧約聖書に記されている「聖油」と呼ばれる製品を塗り、祝福する文化は、今もなお失われることなく、キリスト教教会文化へと受け継がれ、現代にも応用されている文化として生き続けています。

写真:バーミンガム電球、聖霊のシンボルである鳩の形にデザインされた現代のアンプル、聖香油(祝福されたエッセンシャルオイル)を含み、 24金箔で金メッキされ、鳩のラピスラズリの目は手彫り、前面にはバーミンガム教区の紋章があり、ニューギルドスタジオ社によって製造されました。聖油は聖木曜日/主の晩餐木曜日に行われる聖香油の儀式(聖油の儀式)によって神聖なものとされ、米国聖公会の叙階、司祭叙階、洗礼、堅信礼で使用されます。(出典)。

ソース:

1. キリスト教に伝わった儀式としてのイシス教団の洗礼と告解の儀式、Kürşat Haldun Akalın、アタテュルク大学神学部誌、第 42 号、エルズルム 2014 年。

2. 天空の女王イシスの帰還:キリスト教における聖母マリアの崇拝、Kürşat Haldun Akalın、İLTED、エルズルム 2016/1、第45号、pp. 81-107。

3. 中東神話、メソポタミア、エジプト、パレスチナ、ヒッタイト、ユダヤ、キリスト教の神話、サミュエル・ヘンリー・フック著、アラエディン・シェネルによる英語原文からの翻訳、イムゲ書店、1991年。

4. いくつかの薬用植物とその神話。編集、Nilay Tarhan、Miray Arslan、Sevgi Şar、Lokman Hekim Journal、016;6(1):1-9。

5. トゥルグトレイス・アクヤラルにあるユニークな石造りの家の図像学 - 魚、鳩、生命の樹 - 記事、アミソス、第3巻、第4号(2018年6月)、90-109ページ。

6. キリスト教三位一体の異教的ルーツ、メフメット・ザフェル・イナンラー、神学研究ジャーナル、第13号、2020年6月、記事: 131-152。

6. 22. https://mersin.edu.tr/haberler/327428/nagidos-antik-kenti-kazilari.

7. 『宗教的信仰と思想の歴史、第2巻、ゴータマ・ブッダからキリスト教の誕生まで』、ミルチャエ・エリアーデ、1976年、アリ・ベルクタイ訳、カバルジュ出版社、2000年。

8. 後期古代および初期キリスト教世界の宗教的水信仰;Selda Uygun Yazıcı、アナドル大学文学部美術史学科、トラキア大学文学部誌、第8巻第16号、2018年7月、21-31頁。

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Bastet.

10. https://en.wikipedia.org/wiki/アラバスター.

11. ヤシの木の象徴的な意味と古代美術におけるその反映、バヌ・ユルマズ、パムッカレ大学、文学部考古学科、クヌクル・キャンパス、デニズリ。

12.モズの飛翔。アンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチによるキリストの洗礼における鳥類学的表現(1470~1475年頃)、マルコ・マッセティ、フィレンツェ生物大学ディパルティメント、Via del Proconsolo 12、50122 Firenze、Italia。

13. https://www.uffizi.it/en/artworks/verrocchio-leonardo-baptism-of-christ.

14. キリスト教美術における悔い改めの象徴:マグダラのマリア、Res. Assistant Şule Gedikli、アンカラ・ハジュ・バイラム・ヴェリ大学、文学部、美術史学科、社会研究学術誌、年:7、発行:98、2019年11月、pp. 198-216。

15. https://tr.wikipedia.org/wiki/El-Ma%C4%9Ftas.

16. https://www.bbc.com/culture/article/20210623-the-halo-a-symbol-that-spread-around-the-world.

17. https://www.karinatarin.co.uk/blog/the-origins-of-the-halo-in-art.

18. https://tr.wikipedia.org/wiki/Dallar_Bayram%C4%B1#:~:text=Dallar%20Bayram%C4%B1%20or%20Christ%20will%20enter%20Eru%C5%9Falim%20victoriously.

19. https://kutsalkitap.info.tr/?q=Yu.1.

20. https://artvee.com/dl/st-john-the-baptist/.

21. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-15010/bastet/ .

22. https://www.interfaithmary.net/articles/marymagdalene .

23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643288 .

24. プロテスタントの秘跡、Assoc.ムハメット・タラクチ教授、エミン出版、ブルサ、2012 年。

25. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism .

26. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1716375?utm_source=chatgpt.com .

27. https://www.catholic.com/encyclopedia/chrism .

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism .

29. https://www.newliturgicalmovement.org/2022/06/a-new-chrism-ampulla-for-birmingham.html .

30. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-19816/ra-misir-tanrisi/ .

31. https://www.bbc.com/culture/article/20180801-tyrian-purple-the-regal-colour-taken-from-mollusc-mucus .

32. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-14999/tyrian-moru/ .

33. https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrian_purple .

34. https://www.thetorah.com/article/colors-of-holiness-clothing-the-high-priest-to-match-the-tabernacle .

35. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass .

22. https://www.interfaithmary.net/articles/marymagdalene .

23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643288 .

24. プロテスタントの秘跡、Assoc.ムハメット・タラクチ教授、エミン出版、ブルサ、2012 年。

25. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism .

26. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1716375?utm_source=chatgpt.com .

27. https://www.catholic.com/encyclopedia/chrism .

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism .

29. https://www.newliturgicalmovement.org/2022/06/a-new-chrism-ampulla-for-birmingham.html .

30. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-19816/ra-misir-tanrisi/ .

31. https://www.bbc.com/culture/article/20180801-tyrian-purple-the-regal-colour-taken-from-mollusc-mucus .

32. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-14999/tyrian-moru/ .

33. https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrian_purple .

34. https://www.thetorah.com/article/colors-of-holiness-clothing-the-high-priest-to-match-the-tabernacle .

35. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass .