Zeytin ve Zeytinyağı Mitleri III - Antik Mısır ve Antik Yunan Dönem Mitleri

Antik Mısır Dönem Mitleri

Antik Mısır söylencelerine göre zeytin ağacı, Nil'in suladığı bereketli Mısır topraklarının evlilik ve aşk tanrıçası İsis tarafından yaratılmıştır, zeytin “İsis'in meyvesi” olarak bilinir. İnsanlara zeytin tarımını ve zeytinin nasıl kullanılacağını tanrıça İsis göstermiştir. Bitki mitoslarında sıkça karşımıza çıkan dişil bir yaratıcı, Romalılar için göğün kraliçesi olan İsis, tapınak duvar resimlerinde başında boynuzlarla güç ve doğurganlığı simgeleyen ay imgesi taşır. Söylencelerde kocasına bağlı bir eş ve iyi bir anne olarak ideal kadının simgesidir. Kucağında oğlu Horus ile sembolize edildiği heykelleri mevcuttur. Tanrıça İsis anaçtır, sevginin, korumanın, yaratıcı hayatın ve iffetin sembolüdür, göğün tanrıçası olarak gökten ışık veren ve güneşi doğuran tanrıçadır.

Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilere göre o dönemlerin Mısır halkları için zeytin tanrısal erdemlerin sembolüydü. Çocuk yaşta ölen firavun Tutankamon’nun zeytin yapraklarından örülmüş tacının adaletin sembolü olduğu üzerinde fikir birliği vardır. M.Ö. 1100 yıllarında hüküm sürmüş III. Ramses, güneş tanrısı Ra’ya aydınlanmanın simgesi olarak zeytin dalları sunar. Tanrı için yaptırdığı mabedin içinde aydınlatma amaçlı kandillerde zeytinyağı kullanır, o zamanların başkenti olan Heliopolis şehrini (güneşin şehri) zeytin ağaçları ile donatır. Heliopolis aynı zamanda İsis kültünün de merkeziydi.

İsis inancı Roma İmparatorluğu dönemine kadar tüm Akdeniz havzasında çok yaygın bir şekilde devam etmiş, Britanya adalarına kadar ulaşmıştır. Tarihsel süreçte, Akdeniz halklarındaki İsis inancı, olasılıkla, Hristiyanlıktaki "kutsal Meryem" inancına evrilmiştir. Roma egemenliğindeki coğrafyadan doğan tek tanrılı Hristiyan inancındaki İsis kalıntıları, Hristiyan ressamların tablo ve duvar resimlerinde aynı İsis ve oğlu Horus'un heykelindekine benzer Meryem ve çocuk İsa tasviri ile kendini gösterecektir.

Antik Yunan Dönem Mitleri

Tanrıça Athena

Antik Yunan dönem insanı bilincine göre zeytin ağacı tanrıça Athena tarafından yaratılmıştı. Halkların bilincinde uygarlığın yaratıcısıydı, sanata ve bilgeliğe hükmederdi, tanrısal zekânın, doğru ve haklı savaşın olduğu kadar strateji ve barışın da tanrıçasıydı.

Yunan halklarının bilincinde Tanrıça Hera’dan sonra en önemli bakire dişi tanrıdır. Göklerin hâkimi, yönetimi altındaki Yunan tanrılarının en güçlüsü, erkek tanrı Zeus'un kendinden doğma bir dişi tanrıdır. Athena'nın yaratılış hikâyesi sıradan bir doğum değildir, bir yamyamlık öyküsüdür. Zeus Metis'in doğuracağı erkek çocuğun kendisini tahtından indireceğine inanmaktadır, ama gerçekte Metis karnında Athena'yı taşımaktadır. Zeus, Metis’i hamileyken yutar, fakat tanrıça Metis'in bilgeliği ve aklı yamyam Zeus tarafından sindirilip yok edilemez. Şiddetli başağrılarına dayanamayan Zeus, büyücü ve doğurtucu erkek tanrı Hephaistos’dan yardım ister, Olimpos'un kuyumcusu ateşe hükmeden Haphaistos Zeus’un kafasını, sanki bir beyin cerrahı ya da jinekologmuş gibi, balta ile yarar ve Athena’yı doğurtur. Başka bir söylenceye göre, Zeus’un alnını baltayla erkek tanrı Prometheus yarar. Bu yarıktan ışıltılı bir zırha bürünmüş, elinde mızrağı ile Athena doğar.

Athena orta Yunan kökenli Atina şehir devletinin en önemli politik dişi tanrısıdır, Atina'nın gücü ve yenilmezliğin sembolü olarak devletin baş tanrıçasıdır. Elindeki mızrak yerleşik hayata geçmeden önce avcı rolünü üstlenen erkeklerin simgesi gibi görünmekle birlikte tanrıçanın önemli göstergelerinden biridir. Kalkan ve miğfer de, birer savaş aleti olarak, eril sembollerdir. Antik Yunan medeniyeti, tarihsel olarak, kendinden önce varolan, halklarında ana tanrıça bilincinin en güçlü inanç olduğu, yerleşik yerli Yunan anakarası toplumlarından oluşmuş Minos medeniyeti üzerine kurulmuş olan Miken medeniyetinin -yıllar süren bir süreç sonrasında- zirveye ulaşmış halidir. Miken medeniyetini kuran toplumlar yıktıkları Minos medeniyetindeki ana tanrıça inancını yok edememişler ama onu erkek baştanrılarından tekrar yaratmışlardır. İnsan biçimci tanrı inancına evirilmeden önce Yunan yerel kabilelerinde de, daha ilkel bir bilincin dışa vurumu olan totem inancı mevcuttu. İnsansı tanrıların kutsal hayvanı olduğu inancı ya da Yunan mitlerindeki yarı hayvan yarı insan hilkat garibesi varlıklar, yok edilememiş eski totem kökenli bilincin kalıntılarıdır.

Athena kelimesinin etimolojisi üzerinde farklı iki görüş vardır; Yunanca ‘pallo’ yani "kargı sallamak, atmak" kökünden gelebileceği gibi, "bakire" anlamına gelen bir kökle de ilişkili olabilir. Etimolojik açıdan "Athena" kelimesinin kökeni antik Yunan dönemi öncelerine gider. Athena’nın Girit kökenli, Antik Yunan öncesi, Minos dönemine ait kadim tanrıçalardan biri olduğu üzerinde görüş birliği vardır. Olasılıkla çok daha eski Yunan kentlerinden birinde tapınılan bakire bir saray tanrıçasıydı. Zeytin ağacı öylesine kutsaldı ki tapınakları aydınlatmakta kullanılacak yağın elde edileceği ağaçları yetiştirme ve meyvelerini toplama aktivitesini, elini karşı cinse sürmemeye yemin etmiş bakire genç kız ve genç erkeklerden başkalarının yapması yasaktı. Anadolu’da Athena kutsal alanları ve tapınakları zeytin ağacının yetiştiği bölgelerde kurulmuşlardır. Zeytin ağacının yetişmediği, Anadolu'nun daha iç bölgelerindeki antik Yunan kentlerinde Athena kültü ve tapınaklarına rastlanmaz. Zeytin yaprağının mızraksı görünümü ve zeytin hasatında kullanılan uzun kargılar ikonografik açıdan Athena’nın elinde tuttuğu mızrağın kaynağı ve nedeni olabilir. Tanrıçanın karekteristik özelliklerinde birisi "çakır gözlü" olmasıdır. Çakır gözün rengi genellikle yeşil, mavi veya kahverengi tonlarının bir karışımıdır, bu renkler zeytin ağacının ve ağacın yayıldığı Akdeniz kıyılarının karekteristik renkleridir.

Fotoğraf; Siyah Figürlü Amfora (kaynak); Zeytin Hasadı; Üç zeytin ağacı ve atletik görünümlü olasılıkla köle 2 çırılçıplak erkek işci ve 2 erkek Yunan köylüsü.

Çizimi yapan Antimenes Ressamı, M.Ö. 600, Amfora boyu 40,6 cm.

Ortadaki ağacın üst dallarında yüzü sol yukarıya dönük oturan tamamen çıplak bir delikanlı elinde zeytinleri silkelediği bir sırık ile betimlenmiş. Sırık, ya da kargı, tanrıça Athena'nın ucu zeytin yaprağı şeklinde olan mızrağının düşşel kökeni gibi görünmektedir. Ek olarak, Athena kelimesinin etimolojik kökenlerinden birinin Yunanca ‘pallo’ yani "kargı sallamak, atmak" olduğu biliniyor. Ağacın her iki yanında, bedenin belden aşağısını saran mor kumaş giymiş iki sakallı yetişkin erkek figürü uzun sopalarla ağaça ve dallarına vurarak hasat yapıyorlar. Sağdaki pilos (kenarlıksız keçeden yapılma bir çeşit antik Yunan dönemi külah şapka) giyiyor.

Ağacın dibinde sağa dönük diz çökmüş gene tamamen çıplak bir genç erkek düşen zeytinleri zeminden topluyor. Köle olduğu düşünülen iki erkek işçinin neden çırılçıplak tasvir edildiği bilinmiyor. O devir Yunan toplumundaki insanların yarıya yakını kölelerden oluşuyordu, belki de köleleri çıplak çizmek eğilimi vardı. Sanatçıların her türlü sanat formunda -hangi sınıftan olursa olsun- erkekleri çıplak ya da çıplağa yakın tasvir etme eğilimi olduğu biliniyor, erkekliğin dönem toplum bilincinde neredeyse kutsanmış bir kavram olduğu düşünüldüğünde bu eğilimin nedeni anlaşılacaktır. Kadınların çıplak tasviri ise çok daha az rastlanan bir yaklaşımdır.

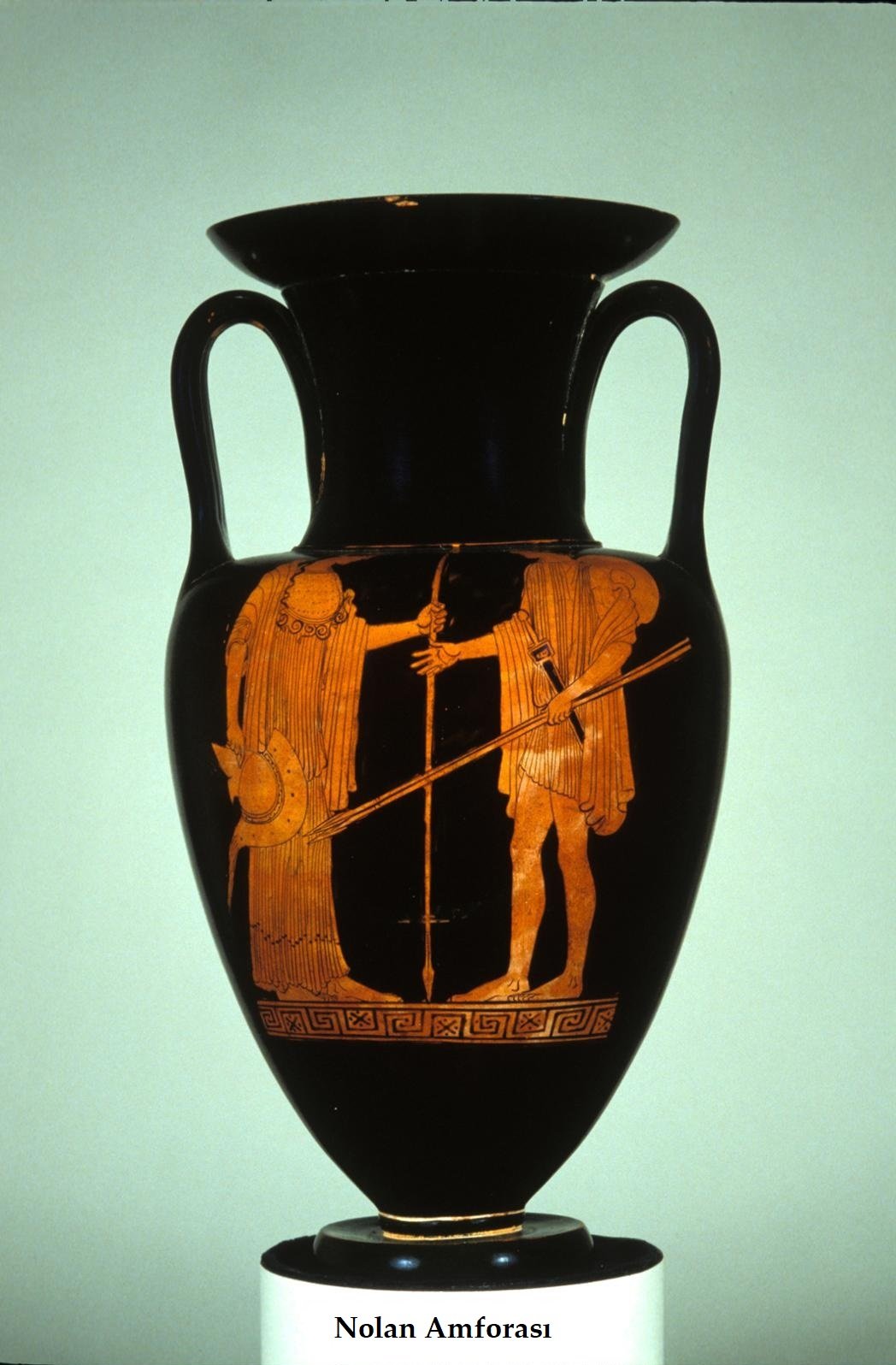

Fotoğraf; Nolan Amforası (kaynak); Athena ve genç asker. Askerin Yunan mitlerindeki Theseus olduğu düşünülüyor.

Solda yüzü sağa dönük ayakta duran tanrıça Athena, sağ elinde miğfer, sol elinde dikey mızrak tutuyor. Sağdaki genç kısa chiton (omuzdan bağlanan tunik) giyen bir erkek, kollarının üzerine pelerin örtülmüş; omzun arkasında dairesel şapka; kınında kılıç; sol elinde bir çift mızrak. Vazonun diğer tarafındaki yaşlı erkeğin kral ya da rahip kral olduğu düşünülüyor. Sağ elinde kargıya benzer bir asa mevcut.

Çizimi yapan Providence Ressamı; MÖ 470 civarında yaygınlaşan Antik Yunan vazo ressamlarına verilen geleneksel ad. Bu ressamlar siyah vazo üzerine kırmızı figür stilinde çizimler yapmaları ile bilinirler. Adlarını İtalya'nın Nola kentinde bulunan ve bol miktarda bu gemilerin gün ışığına çıkarıldığı arkeolojik alandan alıyorlar.

Çizimde tanrıça imgelemin kökenlerinden biri olan zeytin ağacı ve zeytin hasadında kullanılan kargılar dikkat çekicidir. Simgesel açıdan bu yorumun birden fazla dayanağı var; Athena kelimesinin etimolojik olarak "kargı sallamak" ile ilişkili olması, mızrağın ucundaki kesici demir parçanın zeytin yaprağı şeklinde olması, rahip kralın elindeki asanın zeytin hasadında kullanılan kargıları akla getirmesi. Bu unsurlar Antik Yunan insan bilincinde ortaya çıkan inanç ile ilgili kavramların yaşadıkları doğa ve coğrafya ile olan bağlantılarının göstergesidir.

Mitlerde onun birden fazla isimle adlandırıldığı görülür. Ön cephede savaşan anlamına gelen "Promachus"; kentlerin koruyucusu olması nedeniyle "Polias", bekaret simgesi olması nedeniyle "Parthenos" ve bilgelik simgesi olan "Proonea" bu isimlerdendir. Hesiodos ve Homeros'un eserlerinde Zeus'un ona "tritogeneia" diye seslendiği yazılıdır, ama anlamı muallaktır. Evrenin parçalanamaz atomlardan oluştuğu düşüncesi ile tanınan ünlü filozof Demokritos, "tritogeneia"yı bilgeliğin üç hali olarak tanımlar.

Athena, Homeros'un Odysseia isimli destanında, yer yer denizcilerin tanrısıdır, bir başka deyişle Grek kolonistlere yol gösteren tanrıçadır, bunun için deniz ve denizcilikle ilgilidir ve gemileri icat etmiştir. En belirgin vasfı pratik zekâsı olan Athena, her türlü uzman zanaatkarların (o zamanlar için dokumacılar, demirciler ve çömlekçiler) esin kaynağıdır. Athena için, Homeros'a göre Zeus'un kızları olarak bilinen perilerden (ilham perileri) ilkidir demek çok da yanlış olmaz. Zamanla Anadolu'nun iç kısımlarına ulaşan Grek kolonistleri tanrıçaları Athena’yı artık denizle değil tarımla bağdaştırmak zorunda kalmışlar ve ona karasabanı, tırmığı ve boyunduruğu icat eden anlamında sıfatlar da takmışlardır. Bu zorlama özellikler kalıcı bir inanca dönüşemeyecektir. Anadolu coğrafyasının kıyıdan uzak topraklarında erkeksi tanrıça inancı toplumsal bilinçte birleştirici bir unsur olarak işe yaramamıştır.

Söylencede, Atina şehrinin egemenliğini ele geçirmek isteyen, toprak ile suyun, denizler ile göğün eril tanrısı Poseidon, tanrıça Athena ile rekabet içindedir. Tanrılar Konseyi ile Atina’nın ilk kralı olduğuna inanılan mitolojik kral Kecrops tarafından bir yarışma düzenlenir. Tanrılar konseyi ve insanlar hangisinin verdiği hediyeyi seçerse buraya onun ismi verilecektir. Poseidon, toprak su ve havayı sembolize eden üç dişli çatalını kayaya sertçe vurur; topraktan tuzlu bir su kaynağı fışkırır. Hikayenin bir başka versiyonunda denizlerden dört muhteşem at çıkarır. Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız der. Athena ise mızrağını yavaşça yere saplar ve topraktan zeytin ağacı fışkırır; “bu ağaç yüzyıllarca yaşar, meyvesini yeşilken de siyahken de yersiniz, meyvesinden yağ yapar, yağından ateş yakarsınız” der.

Fotoğraf; “The Dispute of Minerva and Neptune”, tablo, Rene Antoine Houasse, Fransa (1645-1710).

Söylencenin bir versiyonunda, tanrılar konseyindeki oylama ile bir başka versiyonunda ise insanlar tarafından yapılan bir oylamayla Athena yarışmayı kazanır, şehre de onun ismi verilir. Bu olay örgüsünde bir seçim sürecinin olması, kararın tek bir tanrıya bırakılmaması, iki tanrı arasında şehrin egemenliği için ölümüne bir savaş yerine adaletli bir yarışmanın yapılması, şehir kültürünü geliştiren yerleşik bir halkın medeniyet göstergesidir. Fakat tarihsel gerçek daha farklıdır. Hikâyeye göre Atina şehrinin ismi için, tüm Atinalı kadınlar Athena’ya oy vermiş, bir oy farkla şehrin isim anası olmuştur. Bu olaydan sonra kadınların cezalandırıldığı, toplum yaşamından soyutlanarak evlere ve tapınaklara kapatıldığı hikâye edilir. Tarihsel veriler de bu gerçeği doğrulamaktadır.

Efsanenin bir başka yorumu daha vardır; bu yarış göçebe yaşamı tercih eden halklar ile zeytin yetiştiriciliği ile tarıma başlayıp, yerleşik yaşamı tercih eden halklar arasındaki çekişmenin hikâyesidir. Yunanistan ana karasındaki halklar, Yunanistan’ın yerlisi olmayan Hint Avrupa kökenli göçmenlerdi, M.Ö. 3000 yıllarının sonlarında bölgeye ulaştıklarında, Paleolitik zamanlardan (Yontma Taş Devri; M.Ö. 12 bin yıl öncesi) bu yana yerleşime sahne olan Ege ve Akdeniz coğrafyası yerel halklarının bilincinde egemen, tanrıça odaklı dişil bir doğa inancı ile karşılaştılar. Bir diğer göç ve nüfus hareketi M.Ö 9. ve 12. yüzyıllar boyunca gerçekleşmiştir. Demir silahlı Dor’ların Antik Yunan yarımadasını istila etmeleri, Minos Medeniyeti’nin gerilemesi ile sonuçlanan, tarihçilerin Grek ya da Akdeniz Karanlık Çağı adını verdiği dönemin başlamasına neden olur. Ama bu karanlık çağ, bir bakıma, bugün Antik Yunan Medeniyeti olarak adlandırdığımız Miken Medeniyeti’nin doğum sancılarıdır. Miken medeniyetini kuran halklar yıktıkları Minos medeniyetindeki ana tanrıça inancını yok edememişler ama onu erkek baş tanrılarından tekrar yaratmışlardır. Athena inancı, Miken kökenli Ege havzası ve ada halklarının kendilerinden çok daha öncesinde varolan arkaik bir tanrıça kültüydü. Poseidon miti ise, bölgeye sonradan gelen Hint Avrupa kökenli göçmenlerin inançları ile ilişkili idi. Fakat halklar yerleşik yaşama geçmeye ve bir arada yaşamaya başladıkça Poseidon’nun hikâyelerdeki kudreti Athena'dan daha önce yavaş yavaş azalmaya başlamış ve o çağların şehir devletlerinde Poseidon'a olan inanç zaman içerisinde, sonradan Athena inancınında başına geleceği gibi, giderek kaybolmaya yüz tutmuştur.

Hikâyenin diğer bir versiyonunda ise, Poseidon ile aralarında düşmanlık ve kırgınlık kalmasını istemeyen Athena, ağaçtan bir dal kırarak Poseidon'a uzatır. Ağacın kutsallığı sayesinde aralarında bir düşmanlık kalmaz. Bu olaydan sonra zeytin dalının anlamı Antik Yunan'da gelenekselleşir. "Tarihin Babası" olarak nitelendirilen Herodot'un Tarih isimli kitabının birçok yerinde, gerçekliği şüpheli de olsa, halk arasında bu davranışın uygulandığı kaydedilmiştir. Bu hikaye, günümüzde bile hâlâ anlamını yitirmeden kullanılan "zeytin dalı uzatmak” deyiminin eski mitleşmiş hikâyelerinden biridir.

Hint Avrupa kökenli göçmenler, ataerkil bir toplumdur, ekonomileri hayvan yetiştiriciliği üzerine kuruludur. Göçmenlerin bir kültürü olan at ve at yetiştiriciliği Yunan anakarasında onlardan önce yaşayan halklar tarafından bilinmez, o bölgedeki yerleşik halkların kutsal hayvanı koçtur. Göçmenler ise daha önce kıyı kültürü geliştirmemiş bir halktır, deniz yaşamlarının bir parçası haline geldiğinde, imgelemlerinde yağmur ve fırtınalar ile ilgili süreçler üzerine kurguladıkları erkek tanrı Poseidon’un, denizlerin de tanrısı olması doğal bir süreçtir, bir bakıma yerliler ile göçmenler kaynaşmaya başlamıştır. O dönem insanlarının bilincinde varoluşun kaynağı ve dölleyici güç (fırtına oluşturup yağmur yağdıran) olarak suların tanrısı Poseidon’un susuzluğa dirençli bir ağaca yenilmesi ironiktir. Hikayelerde, Poseidon’un antik Yunan’da sadece Atina için değil, başka şehir devletler için de diğer tanrılarla mücadeleleri olmuştur.

Poseidon salt bir Yunan tanrısıdır, bir başka deyişle Hint Avrupa tanrısıdır. Bunun dilbilimsel kanıtları da mevcuttur. Athena, kelime olarak Yunanca değildir ve Ege’nin Yunan öncesi tanrılarından biridir. Din tarihi uzmanları Athena inancının Yunan medeniyetinin ilk çağlarından önce Ege denizi adalarında ya da anakaranın Ege kıyılarında yaşayan daha önceki halkların bilincinde ortaya çıktığını düşünmektedirler. Zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi tarihi ile ilgili arkeolojik bulgular da bu düşünceyi desteklemektedir. Olasılıkla Atina ve çevresindeki zeytin ağacı sayısı o dönemlerde azdı, Atina bölgesinde zeytin yetiştiriciliği henüz diğer Ege kıyı bölgeleri ve Girit adası kadar yaygınlaşmamıştı. Genel kabul gören görüş; M.Ö. 3500 – 1450 arasında egemen olan, merkezi Girit adası olan Minos Uygarlığı’nın anaerkil olduğudur. İki tanrı arasındaki bu ünlü mücadele, yerel halk ile göçmenler arasındaki silahsız bir rekabetin mitleştirilmiş öyküsü, yerlilerle göçmenlerin barış içinde ve adaletle kaynaşmasının hikâyesi gibi görünmektedir. Bir başka deyişle, tarih boyunca gerçekleşen göçler yoluyla, birbirine yabancı kavimlerin, kültür ve inançlar açısından asimile olması ve kaynaşması sürecinin tipik öykülerinden biridir.

Kadim Yunan halklarının bilincindeki Ana Tanrıça inancı kimileri Minos dönemine kadar giden, kimileri ise Yakın Doğu kökenleri olan yerel inançlardan alınan, birden fazla unsurun bir sentezi olarak devam etti. Ege ve Akdeniz coğrafyası halklarının bilincinde Tanrıça Athena ile şekillenen bu dişil doğa inancı uzun süre varlığını sürdürür. M.Ö. 500 yıllarında Atina Akropolisi'nde (Antik Yunan kentlerinde, kentlerin yanı başındaki tepelerde inşa edilen hisarlara ve bu yapıların bulunduğu özel alanlara verilen ad) inşa edilen "Parthenon Tapınağı" Athena'nın tapınağıdır. O zamanların yunan dilinde parthenos “bakire” demektir. Klasik Yunan mimarisinden günümüze kalan yapılar arasında en iyi bilinenidir ve Antik Yunan mimarisinin en büyük eseri olarak kabul edilir. Dış cephesinde kullanılan heykeltıraşlığın, Klasik Yunan sanatının en yüksek noktası olduğu düşünülür. Eski çağların en büyük kadim yapılarından biri olarak, Klasik Yunan'ın ve Atina demokrasisinin de sembolüdür.

Tanrıçası Athena ile ilişkilendirilen tanrıçalardan biri temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia'dır. Antik Yunan ve Roma dönemi heykellerinde, bir elinde yılan diğer elinde kase bulunan kadın figürleri ile tasvir edilmiştir. Kasenin çinde bal, zeytinyağı ve buğdaydan oluşan, şifa veren bir içecek olduğuna inanılır. “Hygeia Kasesi” olarak eczacıların sembolüdür. MS 2. yüzyılda Yunanlı gezgin ve coğrafyacı Pausanias'un aktardığına göre; Atina Akropolisi'nin girişinin yakınında hem Hygieia hem de Athena Hygieia heykelleri vardı. Ayrıca, Yunanlı tarihçi ve biyografi yazarı Plutarhos'un (M.S. 46-120) aktardığına göre; bu birliktelik Parthenon'un inşası (MÖ 447-432) sırasında gerçekleşen bir kaza ile ilişkilidir. Mabedin en becerikli zanaatkarlarından biri iş kazası geçirir, bir türlü iyileşmez, zanaatkarların tanrıçası Athena dönemin lideri, bir tür rahip kral Perikles'in rüyasına girer, tedavinin nasıl yapılacağını anlatır ve zanaatkar iyileşir. Ardından daha önce orada olduğunu söyledikleri sunağın yanındaki kaleye, "Athena Hygieia" nın pirinçten bir heykelini diker.

O dönmelerde kökenleri Girit’e kadar uzayan, başrolde Atinalı zengin, soylu bekâr kadınların olduğu festivaller yapılırdı. Kadınlar tarafından yönetilen festivalde, şehrin kuzey kesiminde güneş dogmadan önce toplanan halk ve soylular hep birlikte tapınağa doğru yürüyüşe başlar. "Kanephoros" adı verilen Atinalı aristokrat bir ailenin bakire kızı seçilir, Kanephoros başında taşıdığı ve içinde çiçeklerin, bıçağın ve meyvelerin olduğu –olasılıkla zeytin de mevcuttu- bir sunu sepetiyle tapınağa kadar yürür, sıradan halk soyluları ancak "propylaea" adi verilen anıtsal giriş kapısına kadar takip eder içeri girmezlerdi. O devirlerdeki tapınakların içinde toplu ibadet yapılmazdı, tapınaklar sadece bir grup soylunun ve seçilmişin girebildiği mekanlardı. Parthenon Tapınağı’na ise sadece aristokrat Atinalı kadınlar girebiliyordu. İçeriye girildikten sonra bakire Kanephoros’un çeşitli danslar ve şarkılar eşliğinde kurban edildiği iddia edilmiş olmakla birlikte bu konu tartışmaya açıktır. O dönemin inancında, kurbanın saf ve genç olması çok önemlidir. İnancın kökeni Minos Uygarlığının merkezi Girit’e uzanmaktadır. Arkeologlar, Girit’te bir tepede yer alan antik Kydonia sarayında gerçekleşen kazılarda, olasılıkla bir kurban ayininden kalma, kılıçla müthiş bir hassasiyetle kesilmiş genç bir kız kafatası buldular. M.Ö. 750 yıllarında yazıldığı düşünülen, bir tür antik dönem peygamberi efsanevi ozan Homeros’un eserlerinde tanrıların isteği üzerine bir kadının (İphigeneia) kurban edilmesi ile ilgili bir bölüm mevcuttur, fakat son anda tanrıça Artemis bir geyik ile kızı değiştirerek kadının kurban edilmesini engeller. Bu söylencenin Mezopotamya kökenli versiyonunda, İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmesi tanrının gönderdiği bir melek ve koyun tarafından durdurulacaktır.

Tapınağın içerisindeki son ritüelin gerçekleşmesinin ardından, festival büyük bir coşkuyla devam eder, çünkü tanrılara karşı görevlerini yerine getirmiş ve psikolojik olarak rahatlamış Atinalılar, yıl boyunca verimli bir hasat dönemi geçireceklerine inanırlar. Yunan toplumunda kadınların konumları her ne kadar dönemlere göre değişiyor olsa da zamanla sosyal hayatın dışında bırakılmış, fakat din ve tapınma alanlarında önemli statülerini hiç kaybetmemişlerdir. Sadece soylu aile kökeni olan aristokrat kadınlardan seçilen bakire rahibeler, günlük hayatta değil ama din alanında en üst statüde yer almışlardır. Gelinlere zeytin ağacından yapılma bir taç takılması da o zamanlarda hayata geçmiş uygulamalardan birisiydi.

Tanrıçanın yerden fışkırtmış olduğu kökten çıkan on iki zeytin ağacına M.Ö. 500 yıllarında hala tapılıyordu. Tarihçi Herodot'a göre, dokümante ettiği konuların gerçekliği üzerinde çokça şüpheler olmasına karşın, kutsal olduğuna inanılan bu ağaçlara o zamanlar “moriae” denilirmiş. Zeytin ağacı Atina Akropolis’ine dikilir, etrafı duvarla çevrilir, nöbetçiler tarafından korunurmuş. Bu gelenek M.Ö. 480 yılında Pers işgalinde Akropolis yıkılıp yakılana kadar devam eder. Söylence o ki, işgal sırasında kutsal zeytin ağaçlarının tamamı yanmıştır. Atina’nın Perslerden kurtarılmasından sonra Yunanlılar M.Ö. 448 yılında Akademi’nin bahçesine yeni zeytin ağaçları dikerler, bu olay daha sonraları söylencelere zeytin ağacının yıkıntıların arasından yeniden fışkırması olarak yansımıştır, günümüzde bile bu coğrafyada kulanılan "ölmez ağaç" deyişinin en eski nedenlerinden biri olabilir, kimbilir?

Akademi adı da Atina yakınlarındaki "Akademeia" adlı bir zeytinlikten gelir. Bu zeytinlikte Yunan düşünür Platon, M.Ö. 4. yüzyılda matematik, doğa bilimleri ve yönetim biçimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine ders verirdi, okul anlamında tarihteki ilk yüksekokul olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyıllar insanın aklını ve mantığını en başa koymaya başladığı zamanlardır, insanlık yazıyı ve parayı keşfetmiş, sanata değer verilmeye başlanmıştır. Zeytin ağacı o tarihten sonra, o dönem halkları bilincinde tekrar ölümsüzlüğün, yeniden dirilişin simgesi olur. Tanrının lütfu olarak kabul edilir; iyilik, soyluluk, sabır ve azmin sembolüdür artık. Buradaki ağaçlar kutsal kabul edilirler, tek bir dalının bile koparılması ölüm cezası verilecek bir suç sayılır, bölgeye girilmesi yasaklanır. Buradaki zeytin ağaçlarının dallarından yapılan taçlar dört yılda bir tanrıça Athena onuruna gerçekleştirilen Pan-athinakos oyunlarında galip gelen sporcuların başlarına ödül olarak takılır.

Atina yayılımcılığının simgesi tanrıça Athena adına düzenlenen Olimpiyat oyunları, boyunduruk altına alınan halkları bir araya getirmek ve insanlar arasındaki birliktelik bilincini canlı tutup yeni idealleri içselleştirmek için kullanılmıştır. O dönemlerde sporcuların ödüllendirilmesi günümüzdekinden çok farklıdır, birincilere zeytin dallarından yapılma bir taç takılır, sporcular için sponsorluk anlaşmalarına, astronomik transfer ve bonservis ücretlerine rastlanmazdı. Sporcular daha çok gurur, vatan ve dini onur için yarışırlardı. Nadir de olsa, bazı popüler sporculara yaşadıkları yere yakın merkezlerde yapılan, olimpiyatlara göre çok daha küçük nitelikli spor yarışmaları için, bir askerin yıllık maaşının on katı civarında oldukça büyük sayılabilecek miktarda paralar ödendiği kayıtlara geçmiştir. Şan ve şeref için spor yapma davranışı Herodot'un Tarih adlı eserine dayandırılmaktadır, yazdıklarının gerçek olup olmadığı tartışmalı da olsa, konu M.Ö. yaklaşık 5. yüzyılda gerçekleşen Pers Yunan savaşının anlatıldığı bölümde hikaye edilmiştir. Persler Olimpiyat yarışlarında verilen ödülün "zeytin dalından bir taç" olduğunu öğrenirler, piyade birliklerinin komutanı Tritantaikhmes, ödülün para değil de başlık olduğunu duyduğunda kendini tutamaz, herkesin içinde "Ah Mardonios! Bizi bak nasıl insanlarla dövüşe soktun. Bunlar para için değil, onur için savaşıyorlar!" diye bağırır.

Tanrıça Leto

Bir başka Antik Yunan efsanesinde, o zamanlarda, özellikle Anadolu’nun Ege bölgesindeki şehir devletleri halklarının (İyonyalılar) inançlarında kutsal olan, az sayıdaki dişi Titan’lardan biri, ikiz kardeşler Apollon ve Artemis’in annesi, bakire Leto (Romalılar için Latona) zeytin ile ilişkilendirilir. Tanrıça Leto yerel halkın imgesinde dünyaya düzen getiren, gençliğin, güzelliğin ve aşkın simgesidir, bu özellikleri çapkın eril tanrı Zeus’un Leto’ya yanaşması için yeterlidir.

Zeus Yunan yarımadası kökenli resmi eşi Hera'ya rağmen, Leto'yu baştan çıkarıp metresi yapar. Leto Yunan'lıların Grek boylarıyla beraber egemenlikleri altına aldıkları yeni coğrafyalarda yaşam süren halkların bilinçlerindeki yerel tanrıçalardan biridir. Mitlerde zaman dizini yoktur, fakat tarihi olgular incelendiğinde, söylencenin hangi olay ile ilişkili olduğu üzerine yorum yapmak mümkündür. Yunan mitolojisinin ünlü uzmanı Robert Graves, Hera ve Leto arasındaki kavganın, o zamanın Suriye Krallıkları'nca Anadolu’nun batısına gönderilen yerleşimciler ile Anadolu’daki yerli halklar arasındaki çok eski bir rekabeti temsil edebileceğini ve her iki tarafın da farklı ama benzer bir yeryüzü tanrıçasına taptığını ekliyor. Leto genellikle doğu Akdeniz halklarının tanrıçası olarak kabul edilir. O dönemlerde hem Doğu Akdeniz’de ve Ortadoğu coğrafyasında, hem de Mısır’da tapınılan Lat (Al-Lat) adında, özellikle hurma ve zeytin ağacıyla ilişkilendirilen bir bereket ve ay tanrıçası inancı mevcuttur. Yunan mitolojisinde Leto’nun bir güney rüzgârıyla Delos’a getirilmesi söylencesi de belki bu inanışın yayılması ile ilişkili olabilir. Bir bakıma tanrıça Lat Yunan hegamonyası ile birlikte tanrıça Leto'ya dönüşmüştür.

Zeus’un karısı Hera, hamile kalan Leto’yu kıskanır, Leto’yu takip etmesi için dev yılan Pithon’u görevlendirir, ”Güneşin doğduğu bütün yerlerde doğuramasın” diyerek Leto’nun doğum yapmasını engellemek ister, Zeus Leto’yu bir bıldırcına çevirerek Pithon’dan kaçmasını sağlar. Hera’nın kızgınlığından korkan Leto gizlice doğum yapabileceği güvenli bir yer arayışına girer. Yunanistan ve Anadolu’da dolaşarak saklanır, sonunda bir efsaneye göre kayalık denebilecek küçük Ege adası Delos’da, hikâyenin bir başka versiyonunda ise Efes’de bir zeytin ağacına dayanarak, onun gölgesi ve koruyuculuğunda ikiz tanrılar Apollon ve Artemis’i doğurur.

Mitin Delos versiyonunda, Poseidon üç uçlu mızrağını denize vurarak denizden yükselttiği dalgadan bir kubbeyle adayı ve Leto’yu koruma altına alır. Leto'dan önce Yunan yarımadasına gelen Hint Avrupa kökenli göçmenlerin eski eril su tanrısının yeni versiyonu olan Poseidon'un, gene Grek kökenli olmayan Leto'ya arka çıkması, söylencede varolan kayda değer empatik bir aksiyondur. Ada versiyonunda ismi geçen bir başka ada ise bıldırcınlı ada olarak bilinen Ortygia adasıdır.

Leto önce iyi huylu yenilmez bakire avcı, ay ve bereket tanrıçası olan Artemis’i doğurur. Tanrıça Artemis doğumu sırasında kimseden yardım almamıştır, yenilmez bakire bir tanrıçadır, söylencelerde doğadaki birçok varlığın annesidir ama bakireliği bozulmamıştır. Doğumundan dokuz gün geçtikten sonra erkek kardeşi, ikizi, güneş tanrısı Apollon’nun doğumuna da o yardım etmiştir. Apollon doğduktan sonra adaya eski Yunancada "parlak" ya da "görünür" anlamına gelen Delos adı verilir.

Leto hikayesinin, Ege denizinin Anadolu tarafındaki kıyılarında yerleşip şehir devletler kuran İyonya halkları ile ilişkili versiyonunda, o dönemin yükselen Efes şehri rol alıyor. Efes o çağlarda Leto'nun kızı, doğanın hakimesi Artemis kültünün en önemli merkezi olarak en parlak dönemlerindedir. Zeytin ağacı burada, "hayatı yenileyen ağaç" sembolüdür, yeni doğanların koruyucusudur, doğumu kolaylaştırır, ağaç yeryüzü ile birlikte tükenmez yaşamın, ölümsüzlüğün temsilidir. Ek olarak, bu inanca göre, ağaçlara dokunmak ya da yaklaşmak yararlı ve üretici bir eylemdir. Mitlerdeki çeşitlilik, o çağlarda hala kutsal bir değeri olan zeytin ağacının kökenine sahip çıkan birbirinden uzak ama kentleşmiş iki halkın inanç üzerinden benzerlikleri olduğu kadar çekişmesini de gösteriyor. Yıllar sonra Romalı tarihçi Cornelius Tacitus (M.S. 56-120) tarafından aktarılan bir olay bize söylencelerin halklar tarafından nasıl sahiplenildiğini gösterir. Roma Medeniyeti döneminde şüphecilik ve sorgulamaya gösterilen tolerans artmış, birden çok coğrafyaya yayılan egemenlik alanındaki farklı halkların inançları ile yüzyüze gelme metafizik karşıtı eğilimleri çoğaltacak ve daha gerçekçi bir din inancı oluşturulma çabalarını ortaya çıkacaktır. Roma İmparatoru Tiberius zamanında kutsal yerlerin gerçekliği konusunda bir soruşturma açılır, Roma Senatosu bütün kutsal yerlerin temsilcilerini Roma’ya çağırır. Efes’liler inançlarını, “Apollon ve Artemis sanıldığı gibi Delos’ta doğmuş değillerdir, Efes’te Kenkkreios adlı bir su varmış ve birde Ortygia (bıldırcın) denilen bir koruluk, Leto doğum sancılarıyla kıvranınca oraya gelmiş ve bugüne bugün orada duran bir zeytin ağacına dayanarak doğurmuş, bunun üzerine o koru Tanrı buyruğuyla kutsallaşmış...” şeklinde hikâye ederler.

Bereket tapınmasının aşırı bir dışavurumu olan tanrıça Artemis, Efes’te siyah renkli ve çok memeli bir tanrıça biçiminde betimlenirdi; bu figür, Olympos’un gök tanrılarından çok, Orta Doğu’nun bereket tanrıçalarına (Kibele, Ma) yakın görünmektedir. Doğu kökenli bir ana tanrıça inancı (İştar, Astarte), Yunan tanrıları arasına karışmış, sanki yeni bir Athena gibi, eril tanrıların gücüyle yarışabilecek anaerkil bir inancın sembolü olmuştur.

Leto ile ilişkilendirilen bir başka ağaç ise palmiye ağacıdır. Atina’daki Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde bulunan M.Ö. 4. yüzyıldan kalma bir kapaklı kutuda Leto çarpıcı bir şekilde beyaza boyanmış ve altın bir palmiye ağacını tutar. Anadolu’nun batı tarafındaki iç Ege bölgesi şehir devletlerinde yapılan arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkarılan bronz sikkelerde Roma dönemindeki tanrıça Leto’nun ‘koruyucu kent tanrıçası’ kimliğiyle benimsenmiş olduğu bulunmuştur. Bazı sikkelerde Leto’nun palmiye ağacı ile birlikte betimlenmesi, onun o çağlardaki halklarda, tarihöncesi çağlardan gelen yaşam ağacı imgeleminin birçok inanışta kendini gösteren dişi tanrı motifi olarak hikâye edilmesidir.

Genel kabul gören görüş Leto kültünün Ege bölgesinin kıyıları halkları ile daha içeride şehirler kurmuş Lydia halklarında yaygınlaştığı tarihin Roma dönemi öncesine çekilmesinin zor olduğudur. Kıyı kenti olan Efes’te zeytin ile, diğer iç Ege kentlerinde ise palmiye ile simgeleşen inançlardan biridir. En azından bu yüzyıllardan itibaren mevcut ‘Ana Tanrıça’ ya da ‘Büyük Ana’ kültünün varlığı, Leto tapınımı için zemin hazırlamıştır. Genel kabul gören düşünce; Batı Anadolu’da Yunanlaşma öncesi yerli halkın en büyük bereket tanrısı olan Ana Tanrıça’ya tapınmanın, Yunanlaşma sonrasında –Apollon ile Artemis’in anası- Leto’ya tapınma biçimine evirildiğidir. Anadolunun iç bölgelerindeki Kibele inancı bakire anne Artemis'e, sonrasında Artemis inancı "Kutsal Meryem" inancına dönüşmüş gibi görünmektedir. Bu görüşe ek olarak, Hristiyanlık inncının yaygınlaşması ile; "Leto, Apollon, Artemis" üçlemesinin tarihsel süreçte "Kutsal Ruh, Meryem, İsa" düşüncesinin kaynaklarından biri olabileceği yorumu yapılmıştır.

Leto’nun ikizlerinden Apollon’un oğullarından Aristaeus, Bahçeler Tanrısı, çok yaygın kabul gören bir efsaneye göre; zeytin tarımını insanlığa öğretendir. Antik çağın ünlü gezgin tarih yazarlarından Diodoros (M.Ö. 90-30), Aristaeus’un yabani zeytinleri aşılayıp ıslah ettiğini, zeytinlikler oluşturduğunu ve ilk yağ baskı aletini geliştirdiğini ileri sürer. Şehirleşmenin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle inançlardaki motifler de farklılaşmaya başlar. Yeni tanrılar insanlarla daha barışık karekterdedirler. İnsan aklına olan güvenin yükselmeye başladığı devirler başlamıştır. Yerleşik halklar uslarını inançlarının önüne koydukça kutsallarına atfettikleri güçler ve inançları değişime uğramaya başlamıştır. Yunan tarihçi Diodoros’a (M.Ö. 90- M.Ö. 30) göre Aristaeus yağ elde etme yöntemini perilerden öğrenmişti. Efsaneye göre Aristaeus’u yetiştiren de perilerdir. Periler ona sadece zeytin tarımını değil hayvanların evcilleştirilmesi, ürünlerinden nasıl faydalanılacağını da öğretmiştir.

Uygarlık ve inanç geçmişimizin bu dönemi, çok tanrılı pagan bilincinin sorgulanmaya, insan aklının ise öne çıkarılmaya başlandığı dönemlerdir. Mitolojik hikâyelerdeki periler (Müzler, ya da Musalar) insan aklının, hayal gücünün, sanatın ve müziğin sembolleriydi. İnsan aklının yaratıcı gücünü sembolize eden birer "ilham perileri” olan bu hayali dişi unsurların tanrısal güçleri yoktu, onlara tapınılmazdı, bunula birlikte o dönemin halkları için tanrıça inancına yakın bir imgeleme sahiptiler.

Herkül

Yunanlı erkek şair Pindar’ın (M.Ö. 4. yüzyılda erkeklerin tanrıların yardımı ile neleri başarabileceğine olan tutkulu inancı ile lirik şiirler yazan bir aristokrat) şiirlerine dayandırılan bir başka söylencede ise zeytin ağacı ile ilintili yarı tanrı Herakles -Roma mitlerindeki adıyla Herkül- çıkar karşımıza. Herakles’in Latince sıfatlarından biri olan "claviger" sopa taşıyan anlamına gelmektedir. Herakles’in sopasının (clava; topuzlu kalın sopa) ya da mitlerdeki ismi ile meşhur budaklı asanın, yabani zeytin ağacından yapıldığına ve zeytin filizinin Antik Yunanistan’a Herakles tarafından kuzeydeki Hyperborea ülkesinden alınıp Olympia'ya getirildiğine de inanılır o dönemlerde.

Ölümsüzlüğü arayan mitsel kahraman Herakles kıvrak zekâsı ve gücü ile acımasız bir kralın verdiği on iki görevi yerine getirip sonunda çektiği acılara dayanamayıp ölümü diler, Athena’nın ona sunduğu hayat içeceği olan zeytinyağı ile yeniden dirilir ve güç kazanır. Daha sonra Zeus’un ona verdiği ölümsüzlük sözü ile Olympos’a tanrıların katına yükselir. Tanrının bir ağaçta tecelli etmesi imgelemenin örneklerinden biri, Herkül’ün Olympos’taki yabani zeytin ağacıdır. Güç ve ölümsüzlüğü sembolize eden zeytinyağı, Olimpiyatlarda sporcuların kullandığı kutsal bir sıvıydı. Rakiplerini yenen olimpiyat oyunları birincisi sporculara, Zeus tapınağına Herkül’ün diktiğine inanılan yabani zeytin ağaçlarının dallarından yapılmış zeytin yapraklı bir taç takılırdı. Zeytin dallarından yapılma bu taç sporcular için "kutsal bir onura ulaşmanın" simgesiydi. Taçların sporculara nerede sunulduğu ve törenin nerede yapıldığı tam ise olarak bilinmemektedir.

Yunan mitlerinde kuzey rüzgârının ötesinde yer alan “Hyperborea” adlı efsanevi bir ülkede yaşadıklarına inanılan halklar mevcuttu. Bir görüşe göre bu halklar Keltler’dir. Bir başka olasılıkta Dor’lar olabilir. Ege denizindeki adalara ve Anadolu’nun Ege kıyılarına göçler düzenleyen Dor halkları Hint–Avrupa kökenli göçebe kabilelerdi, yaklaşık olarak M.Ö. 1200 ortalarından itibaren önce Yunan yarımadasına sonrasında Ege adalarına dalgalar halinde akınlar düzenleyerek bu bölgedeki Miken Uygarlığını (M.Ö. 1600-1100) yıkmışlardır. M.Ö. 900 yıllarına ulaşıldığında Kıta Yunanistan’ında veba ve göçlerin neden olduğu iç savaş mevcuttu. Bu yüzyıllarda, her sene ağustos ayında gerçekleştirilen tahıl hasadı sonrası ile üzüm ve zeytin hasadı öncesindeki aylarda Zeus adına yapılan olimpiyat oyunları sekteye uğrar. Dönemin Kralı İphitos’un bu kargaşadan nasıl kurtarılacağını öğrenmek için kadın Delphi Tapınağı kâhinine danışır, kâhin sorunların giderilmesi için olimpiyat oyunlarını tekrar başlatması gerektiğini söyler. Efsaneye göre, Delphi’li kadın kâhinler, Elis’li kral İphitos’un Olympia’ya gidip uçuşan örümcek ağlarının arasında gizlenen ağacı aramasını isterler. O zamanların halklarında örümcek ağları yağmurun işareti olarak algılanıyor ve dolayısıyla bereketle bağlantılı görülüyordu. İphitos Olympia’ya döner, zeytin ağacını bulur ve çitle çevirir, tekrar başlayan olimpiyat oyunlarında kazanan sporcuların başlarına “kotinos” adı verilen yaban zeytini dallarından yapılmış taçlar takılmaya başlanır. Kutsal olduğuna inanılan bu yaban zeytini ağacının dalları şampiyonluk taçları yapmak için kesilirdi. Oyunlar dört yılda bir yapılmaktaydı. Bu oyunlar süresince Helen coğrafyasında şehir devletleri arasında savaş ilan edilmesi yasaktı. Bu duruma da kimse kolay kolay karşı çıkmıyordu. Oyunlar süresince Helen coğrafyasında barış oluyor ve bu barışa elini her şeyden uzak tutmak anlamında ‘’Ekecheiria’’ deniyordu. Zeytin dalı o zamanlarda da barışın simgesiydi.

Kuzey topraklarının insanları Herakles mitinde olduğu gibi aynı dönemlerdeki bir başka mitte de rol alırlar. Apollon ile Artemis’in doğumları sırasında Argis ve Opis adlı Hyperborlu iki genç kızın Leto’ya kolay doğum yapması için yardıma geldiği aktarılır, bu söylencede zeytin ağacının yerini Hyperborea’lı iki genç kız alır.

Hikâyelerin Ege Denizi’nde kıyısı olan topraklarda farklılık göstermesinin tek nedeni, Ege Denizi adalarında ve kıyılarında yüzyıllar içinde göçler yoluyla birbirinden farklı inançlara sahip halkların kaynaşması olmasa gerekir. Zeytin yetiştiriciliği Fenikeli denizcilerin başrol oynadığı bir süreçle ilk başta Ege denizindeki adalarda gelişip ticareti yapılacak değerli meta haline geldi. Ardından yüz yıllar içinde nüfusun, kentlerin ve şehir devletlerin çoğalması ile Ege denizindeki kıyı bölgelerinden yavaş yavaş iç bölgelere yayılmaya başladı ki bu yayılım süreci arkeolojik bulgularla da desteklenmiştir.

Kelt Kökenli Söylence

Zeytin ile ilişkili, Ege kıyılarından uzak Orta Avrupa kökenli bir Kelt inancı da mevcuttur. Çağdaş yazar Annemarie Mütsch Engel “Ağaçlar Yalan Söylemez – Keltler'e Özgü Ağaç Horoskopu” adlı kitabında M.Ö. 700 yıllarındaki orta Avrupa halkı Kelt’lerin inanç ve efsanelerindeki söylencelerden yola çıkarak “Yaşam Ağacı” olarak bilinen bir tür horoskop (yıldız haritası; bir olayın olduğu anda gökyüzünde yıldız ve gezegenlerin bulundukları konumu gösteren şema) çizimi yaptı. Yılın farklı haftalarını astrolojinin burç sistemi ile uyumlu 21 ağaca böler, yıldız haritasında özellikle dört ağaç belirli bir günü sembolize eder; zeytin bu inanışa göre gündönümü olan 21 Eylül’ün simgesidir. O dönem halklarının inancına göre o günlerde doğan insanlar, aynı hayvan burçlarında olduğu gibi farklı karakterlere sahip olarak doğarlar. Zeytin ağacının karakteristiği ise Athena’nın da sahip olduğu bilgeliktir. Savaşçı ve avcı oldukları kadar mükemmel çiftçiler de olan Keltlerin Yunan yarımadasının kuzey bölgelerine yüzyıllar boyunca defalarca göç ettikleri bilinmektedir.

İyonyalı Ozan Homeros'un Hikayelerinde Zeytin

Homeros’un M.Ö. 800 yıllarında yazıya geçirildiği bilinen Odysseia isimli destanında yirmiyi aşkın kere zeytin ve zeytinyağı bahsi geçer, gene aynı yazarın İlyada destanında zeytinin mutfakta nasıl kullanıldığı da anlatılır.

İllüstrasyon; Odysseus ve eşi Penelope nin kökleri yerde olan düğün yatağı, Chat gpt.

Odysseia destanındaki erkek kahraman Odysseus’un tek aşkı Penelope için canlı zeytin ağacını oyarak yaptığı, kökleri yerde olan bir düğün yatağı vardır. Uzun yıllar kocasından ayrı düşen Penelope, bir anda Odysseus olduğunu söyleyen birinin çıkıp gelmesi ile ne yapacağını bilemez ve sonrasında zekice bir yola başvurur. Sözde kocasının duyacağı şekilde hizmetçisine yatağın yerini değiştirip hazır etmesini söyler, o sırada buna sinirlenen Odysseus zeytin ağacının canlı olduğunu ve yatağın hareket ettirilemeyeceğini söyler. Bunu duyan Penelope, onun gerçek kocası olduğu anlar ve büyük bir mutlulukla yıllar sonra kavuşurlar.

Zeytin ağacı bu hikâyede her ne kadar âşıkların birbirini tanıma işareti olarak karşımıza çıksa da yerleşik yaşamın ya da kentli olmanın belirtisi olan “ailenin kendi evi olması” nın önemi “evin içinde köklenen ve yerinden oynatılamayacak zeytin ağacı” ile sembolize edilmiştir. Homeros’un yazdığı bu hikâyede; ev ve eş özlemi içinde olan Odysseus’un, sonsuza kadar adadan ayrılmaması şartı ile ona ölümsüzlük vadeden tanrı kızı Kalipso’nun yanından ayrılıp evine dönmesi için Zeus’u ikna eden tanrıça Athena’dır. Hikaye, bir taraftan o dönem insanlarının bilincinde var olan "tanrıların insanın kaderini değiştirme gücü" nün anlatısı, diğer taraftan, kahramanın "evine ve eşine dönme arzusu"nun "sonsuz yaşam arzusu"ndan daha kuvvetli olması açısından da birey olarak seçim yapabilme kapasitesinin anlatısıdır.

Odysseia destanı Altıncı Şan/Bölüm 122-129 da gemisi battıktan sonra kıyıya çıkan Odiseus’a yardım eden yerel kızı cesaretlendiren de tanrıça Athena’dır.

Kültür tarihçisi Victor Hehn, Homeros’un destanlarında yer alan zeytinyağı ile ilgili kısımların daha sonraki yüzyıllarda eklenmiş olabileceğini çünkü o yıllarda Yunanistan ana karasında zeytinyağı üretildiğine dair yeterli arkeolojik bulgu olmadığını belirtmiştir.

Homerosun direkt kendine ait de bir söylencesi de vardır; Ege kıyılarını gezerken yorulan Homeros, bir zeytin ağacı gölgesine oturur. Zeytin ağacı dile gelir ve Homeros’un kulağına şöyle fısıldar: “Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım…”. Çok benzer bir ifade, yıllar sonra Hz. Muhammed'in Kuran'nındaki Nur Suresi 35. Ayet'inde karşımıza çıkacaktır: “Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur...".

Derleyen: Uğur Saraçoğlu (ugisaracoglu@yahoo.com.tr)

Kaynakça:

1. Kötülüğün Tarihi, 1. Kitap/Antikiteden İlkel Hıristiyanlığa Kötülük Algıları; Jeffrey Burton Russell, 1977, Çeviren: Nuri Plümer, Kabalcı Yayınevi, 1999.

2. Antik Yunan’da Kadın Betimlemeleri ve Kadının Sosyal Statüsü; Laleş Uslu, Doktora Tezi, Arkeoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr. Nurettin Koçhan, 2018.

3. Boğa ve Trident: Poseidon’un Kökeni Üzerine Bir İnceleme; Özgür Turak, Masrop E-Dergi, Mimarlar Arkeologlar Sanat Tarihçileri Restoratörler Ortak Platformu E-Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 35 - 48, 01.04.2018.

4. Geçmişten Günümüze Zeytin ve Zeytinyağı, Dünya-Akdeniz-Türkiye, Aytaç Eryılmaz, Ocak 2020.

5. Tanrıça Leto: Lydia Sikkeleri Üzerinde; Hüseyin Erten, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2007, Sayı:16, ss. 25-40.

6. Göğün Kraliçesi İsis’in Geri Dönüşü: Hristiyanlıkta Meryem Ana Tapınması; Kürşat Haldun Akalın, İLTED, Erzurum 2016/1.

sayı: 45, ss. 81-107

7. https://arkeofili.com/antik-yunanda-muhtemelen-bakire-kurban-ediliyordu/.

8. Kutsal Kitaplarda ve Mitolojide Zeytin, Ders Notu: 6, Dr. Mücahit Kıvrak, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü.

9. Venüs Heykelciklerinden İdollere Kadın Temsilleri; Tülin Cengiz, Akademik Bakış, Cilt 15, Sayı 29, Kış 2021.

10. Mitoloji ve İkonografi; Bedrettin Cömert, De Ki Basım Yayım Ltd. Şti., 2010.

11. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 2: Gotama Budha’dan Hıristiyanlığın Doğuşuna; Mircia Eliade, Çeviren: Ali Berktay, Kabalcı Yayınları, 2016.

12. Nostalji: İnsan ne zaman evindedir? Odysseus, Aeneas, Arendt; Nehir Durna, Kitap Eleştirisi, Ku¨ltu¨r ve İletişim Yıl: 23 Sayı: 46, Eylül-2020-Mart 2021, E-ISSN: 2149-9098.

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Hygieia.

14. http://www.arkeorehberim.com/2015/11/mitolojide-uclemeler-ana-ogul-ve-kutsal.html.

15. https://ozhanozturk.com/2019/09/17/athena-minerva/.

16. Melike MOLACI. “Stoa Felsefesinde Alegorik Yorum” [Allegorical Exegesis in Stoic

Philosophy], Kaygı, 19(2)/2020: 427-444.

17. https://www.arkeolojikhaber.com/haber-athena-pallas-athena-8442/.

18. Heredot Tarihi, Müntekim Ökmen, Yunanca Asliyle Karşılaştıran ve Sunan: Azra Erhat, Remzi Kitapevi, Birinci Basım - Aralık 1973.

19. Antik Yunan Dönemi Spor ve Antik Olimpiyat Oyunları; Ali Tekin, Gülcan Tekin, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Haziran 2014, Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 121-140.

20. https://art.thewalters.org/detail/27595/isis-with-horus-the-child/.